C’est la première fois qu’un ministre du Travail québécois ose évoquer aussi explicitement de nouvelles restrictions au droit de grève, du moins depuis sa reconnaissance en tant que droit constitutionnel par l’arrêt Saskatchewan il y a dix ans.

Le ministre Boulet n’aura pas chômé. Dès février, il présente sa pièce législative : la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève introduit un nouveau chapitre au Code du travail et instaure des pouvoirs discrétionnaire inédits pour le ministre.

Par simple décret, celui-ci pourrait dorénavant permettre à l’une des parties négociantes de saisir le Tribunal administratif du travail (TAT) afin que celui-ci détermine si des « services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale » doivent être maintenus. À défaut d’entente entre les parties, le TAT serait alors mandaté à stipuler les services qui doivent être maintenus.

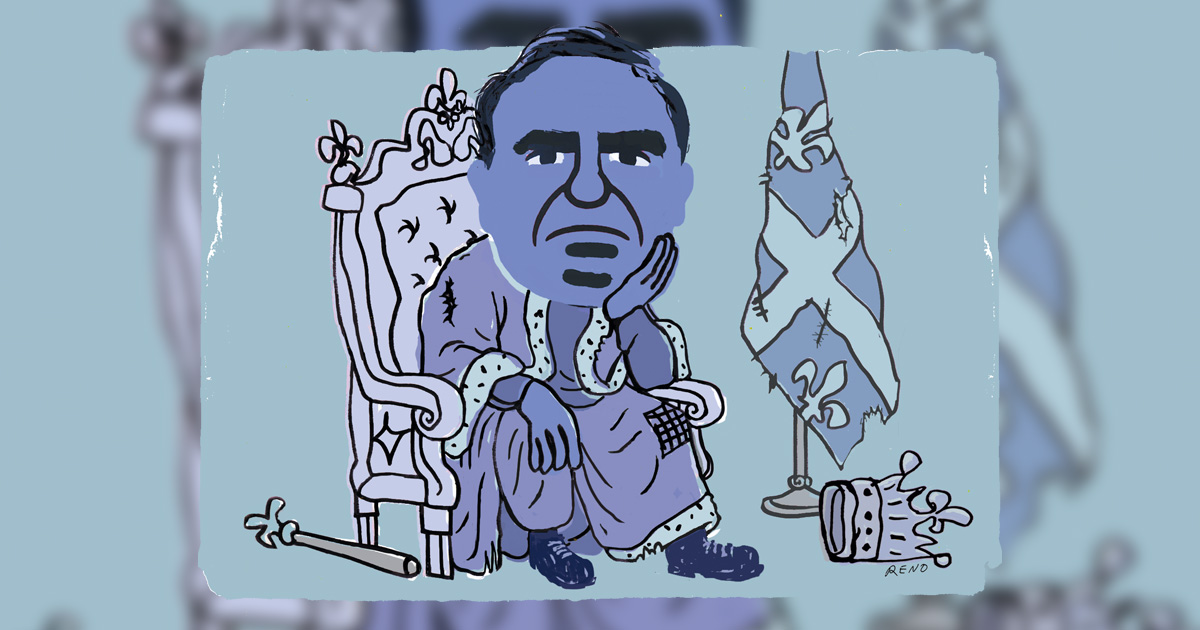

Le ministre s’arroge également le droit de mettre un terme à un conflit de travail et le droit d’imposer aux parties l’arbitrage obligatoire. Simplement par décret, sans aucune forme de débat parlementaire.

Un interventionnisme sans précédent

Aux fins de l’analyse, mettons de côté un instant les représentations effectuées par les organisations syndicales et patronales, que d’aucuns pourraient soupçonner d’être teintées d’intérêts particuliers.

N’en déplaise au ministre, les avis des experts indépendants sont unanimes : les spécialistes du droit et des relations de travail qui sont intervenus en commission parlementaire ont tour à tour pourfendu les modalités contenues dans le projet de loi 89. Tant pour ses atteintes à la liberté d’association et au droit de grève que pour le déséquilibre majeur qu’il entraînera dans le système des relations de travail qui prévaut au Québec.

Tous trois professeurs à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal, Patrice Jalette, Mélanie Laroche et Gregor Murray s’interrogent d’abord, dans un mémoire présenté en commission parlementaire, sur la pertinence même du projet de loi, qui s’apparente à leurs yeux à « une distraction inutile par rapport aux priorités auxquelles les parties patronales et syndicales sont confrontées ». Si les dernières années ont vu une recrudescence relative des conflits de travail, c’est en grande partie dû à la montée de l’inflation postpandémie, juxtaposée à une importante pénurie de main-d’œuvre, précisent les auteurs.

Rappelant à quel point le droit de grève est encadré au Québec et qu’il demeure indissociable à notre régime de paix industrielle, les professeurs sont particulièrement préoccupés par « l’encadrement excessif du droit de grève » et par « la politisation accrue des relations du travail dans le secteur privé », entraînés par tant de pouvoirs discrétionnaires accordés au ministre.

« En 30 ans de militantisme syndical, je n’ai jamais vu une telle attaque aux droits des travailleuses et travailleurs », assure le premier vice-président de la CSN, François Enault.

Contestations à venir

Plusieurs éléments du projet de loi 89 risquent de ne pas passer le test des tribunaux, soulignent des spécialistes intervenus en commission parlementaire.

C’est le cas d’un groupe de huit professeurs de droit et de relations industrielles associés au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT).

Craignant une « banalisation de la violation des droits consacrés par les chartes », ces experts prévoient que l’adoption du projet de loi « conduira inévitablement à une prolifération de contestations constitutionnelles et à une judiciarisation des conflits de travail ».

L’obligation de maintenir des services assurant le bien-être économique, social et environnemental de la population risque également d’être taillée en pièces par les tribunaux, rappellent les universitaires. À ce jour, seules la santé et la sécurité de la population sont reconnues par les tribunaux comme étant des critères raisonnables qui justifient de restreindre le droit de grève, tel que confirmé par l’arrêt Saskatchewan.

D’autant plus qu’à très court terme, malgré les contestations à venir, c’est le rapport de force des syndicats qui risque d’en pâtir. À ce sujet, les avis sont sans équivoque : sans même avoir à être mise en exécution, la seule possibilité du ministre de mettre un terme à un conflit ou d’exiger le maintien de services minimaux au-delà des exigences de santé et de sécurité de la société entraînera une perte d’efficacité de la grève.

Pour la présidente de la CSN, le projet de loi 89 doit être retiré. « Nous avons la profonde conviction que ce projet de loi contrevient aux chartes. Les experts sont de notre avis. S’il est adopté, nous le contesterons avec vigueur devant les tribunaux. Mais les dommages sur nos conditions de travail auront été faits. Et ça, le ministre le sait, c’est ce qui est particulièrement enrageant ».

À plusieurs reprises durant les travaux parlementaires, le ministre Boulet s’est défendu de vouloir abuser de ces nouveaux pouvoirs, y voyant là plutôt l’occasion d’intervenir dans des circonstances exceptionnelles.

Les huit experts du CRIMT ne sont pas dupes pour autant : rappelant la métaphore du fusil de Tchekhov, « de tels pouvoirs sont octroyés pour être utilisés », soulignent-ils dans leur mémoire.