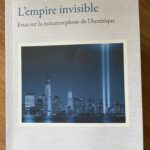

L’essayiste Mathieu Bélisle, auteur de L’empire invisible, Essai sur la métamorphose de L’Amérique, publié chez Leméac, a été le choix du jury du prix Pierre-Vadeboncoeur 2020. Ce prix, créé par la CSN il y a 10 ans et doté d’une bourse de 5000 $, est remis à l’essai qui s’est le plus démarqué aux yeux du jury.

Pierre Vadeboncoeur, syndicaliste et essayiste décédé en 2010, occupe une place de choix dans la littérature québécoise, qu’il a influencée par des essais tant politiques que spirituels. C’est pour honorer sa mémoire que la CSN a créé ce prix. Plus d’une quarantaine d’œuvres a été soumise au jury par une quinzaine de maisons d’édition. Comme c’est la tradition, le prix sera remis au lauréat par le secrétaire général de la CSN Jean Lortie lors d’une conférence de presse qui se tiendra au 1601 De Lorimier, le samedi 21 novembre à 10 h 30.

La présidente du jury, madame Claudette Carbonneau, a aussi indiqué que deux essais ont mérité des mentions spéciales. Il s’agit de L’empire en marche, Des peuples sans qualités, de Vienne à Ottawa, du professeur de science politique Marc Chevrier, un essai publié aux Presses de l’Université Laval. L’autre essai, publié chez Lux éditeur, est signé Alain Deneault et porte le titre de Bande de colons, Une mauvaise conscience de classe.

Du livre de Marc Chevrier, madame Carbonneau estime qu’il s’agit là d’une œuvre proprement magistrale. Elle souligne que l’essai d’Alain Deneault présente une approche fort originale de la situation du colonisateur et du colonisé.

Mathieu Bélisle, de son côté, procède, par touches successives, dans de courts textes de réflexion, à finalement dresser un tableau saisissant de la place toujours plus grande qu’occupe dans nos vies cet empire américain qui, pour être invisible, n’en est pas moins d’une incessante présence. « Il a créé des moyens inédits de s’établir au cœur de notre existence, au plus près de notre pensée et de notre imagination, jusqu’à ne plus devoir être vu », peut-on lire en quatrième de couverture.

Afin de préserver l’intégrité du prix et s’assurer qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt, la présidente du jury a indiqué que monsieur Yvon Rivard, ayant reçu le prix Pierre-Vadeboncoeur l’année dernière, était, en vertu des règles, membre du jury cette année. Monsieur Rivard étant lié à la maison d’édition Leméac, il s’est retiré des délibérations quand les cinq derniers essais encore en lice ont été identifiés. Ce sont en conséquence les deux autres membres du jury qui ont choisi le lauréat de même que les deux essais qui ont reçu des mentions spéciales.