Mot-clé : masquer-image-en-tete

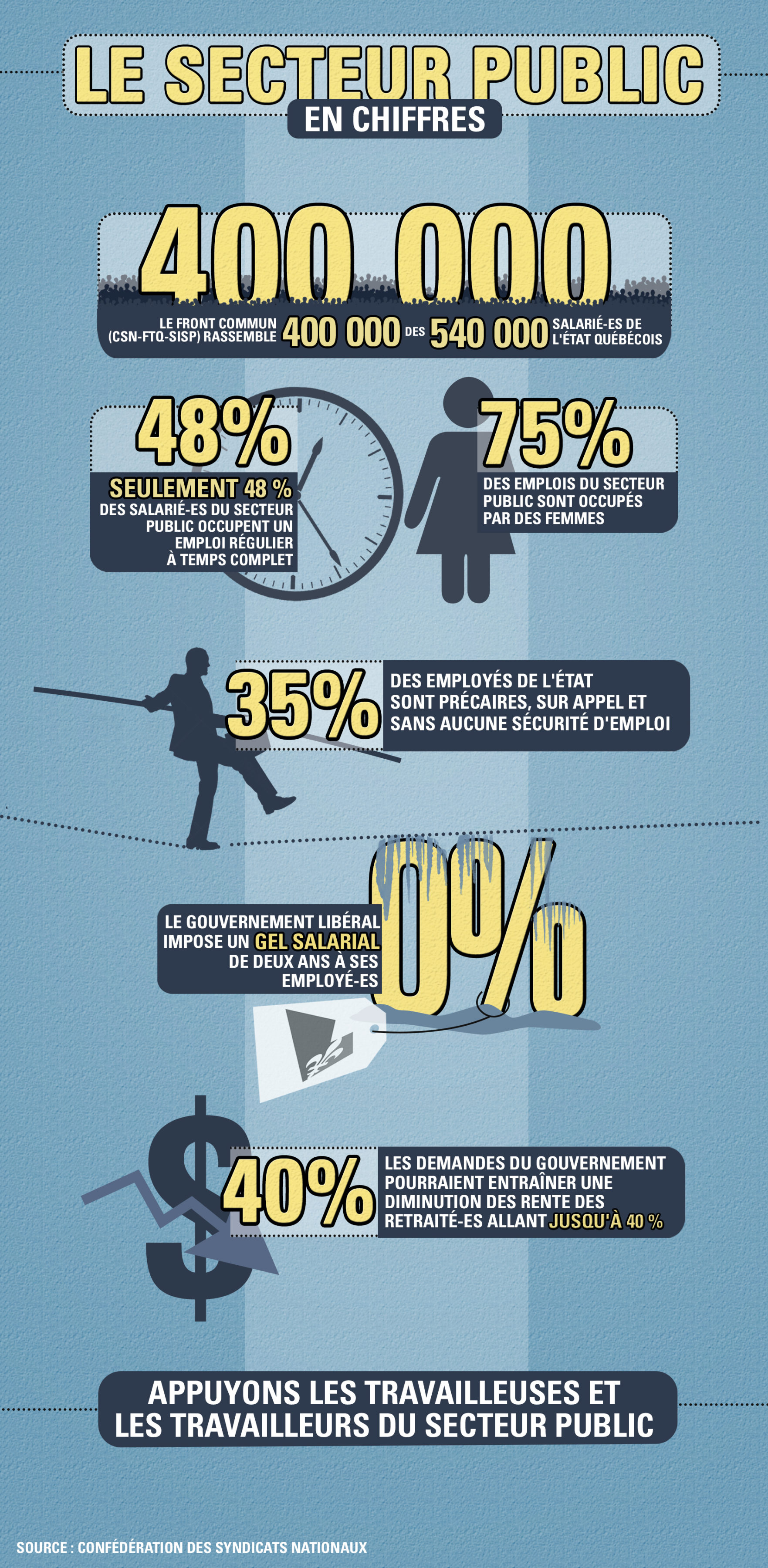

Le secteur public en chiffres

Natalie Doyon

« La raison pour laquelle on a recours à la grève va bien au-delà de la question du salaire. Ce sont surtout les conditions de travail, les compressions et le saccage de plusieurs dispositions de notre convention collective qui nous mobilise.

Aujourd’hui, si un employé de soutien dans un cégep perd son emploi, il doit accepter un poste équivalent dans un rayon de 50 km, ce qui se prend quand même bien. M. Coiteux propose d’étirer ce rayon à 250 km. Ce qui veut dire que si quelqu’un perd son emploi sur la Rive-Sud de Montréal et qu’on lui offre un poste au cégep de Sainte-Foy, il doit faire un choix vraiment déchirant entre le travail et le déracinement de sa vie. Tu dois quitter ta famille, transplanter tes enfants, tout abandonner. Sinon, ta carrière au sein du réseau de l’éducation est terminée.

L’attitude du gouvernement lors de ces négociations est d’un mépris total. »

– Natalie Doyon, Syndicat des employé(e)s de soutien du collège Champlain Saint-Lambert (FEESP–CSN)

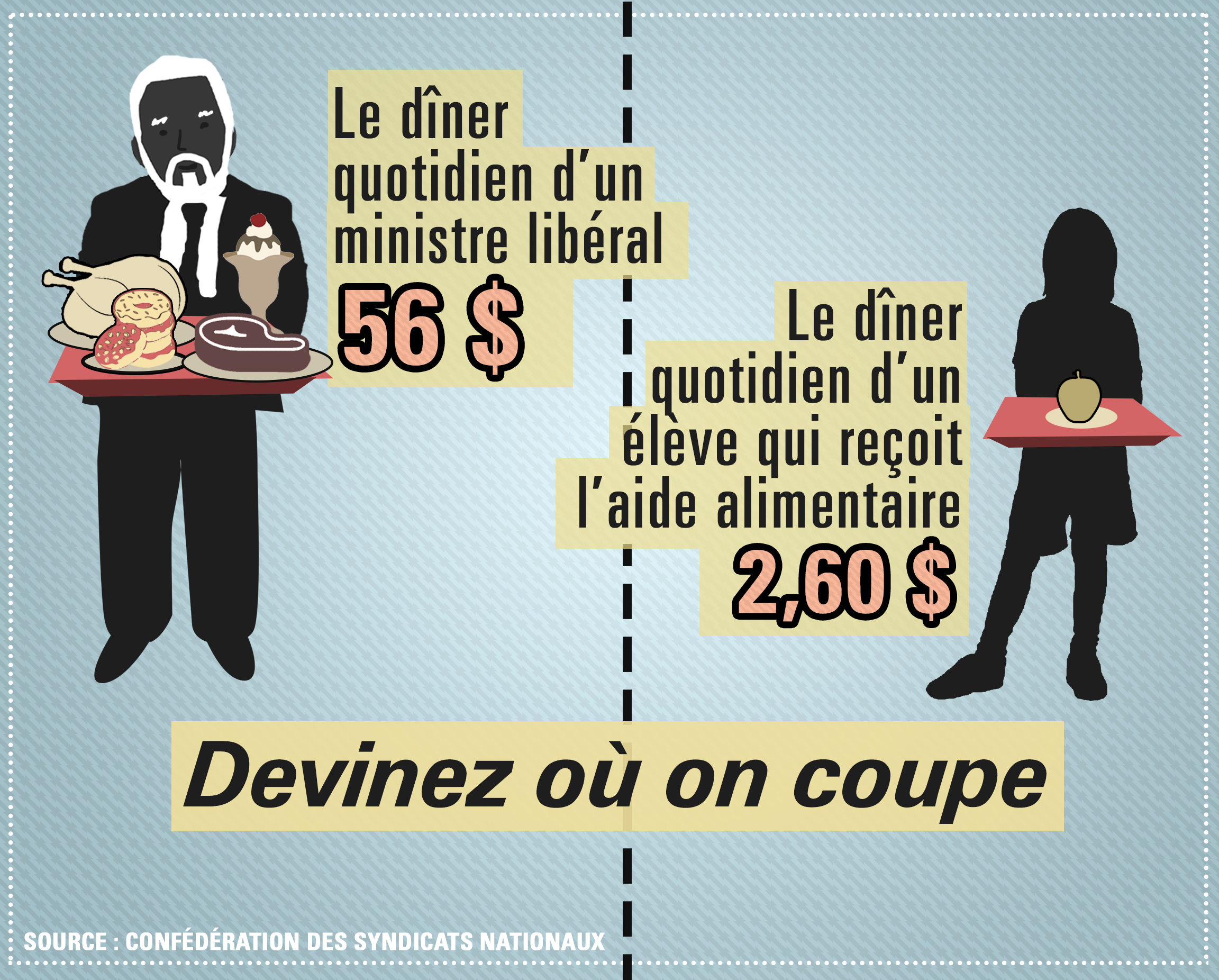

Le dîner du ministre

Martin Renaud

« Dans les faits, chez nous j’ai été une des premières victimes de l’austérité. La Commission scolaire de Montréal a aboli mon poste le premier juillet dernier. Quand j’ai commencé la job de surveillant d’élève en 1997, on était 75, après c’est passé à 65, et maintenant ils sont rendus à 56. Ça déborde. La charge ne cesse d’augmenter, mais le soutien diminue. Et les élèves écopent parce que nous n’avons plus les moyens d’offrir les services nécessaires.

Les coupes sont partout. Il n’y a plus de transport adapté. 4000 élèves n’ont plus accès à l’aide alimentaire. Quand t’as deux enfants, t’es monoparental, on coupe tes heures, et on t’enlève l’aide alimentaire, tu fais quoi au juste? T’angoisses. Sans cesse.

En tant que travailleur, t’es attaqué sur quatre fronts : dans ton nombre d’heures, dans ton poste, dans tes conditions de travail, et dans les conditions de vie de ton enfant. C’est aberrant. »

– Martin Renaud, syndicaliste

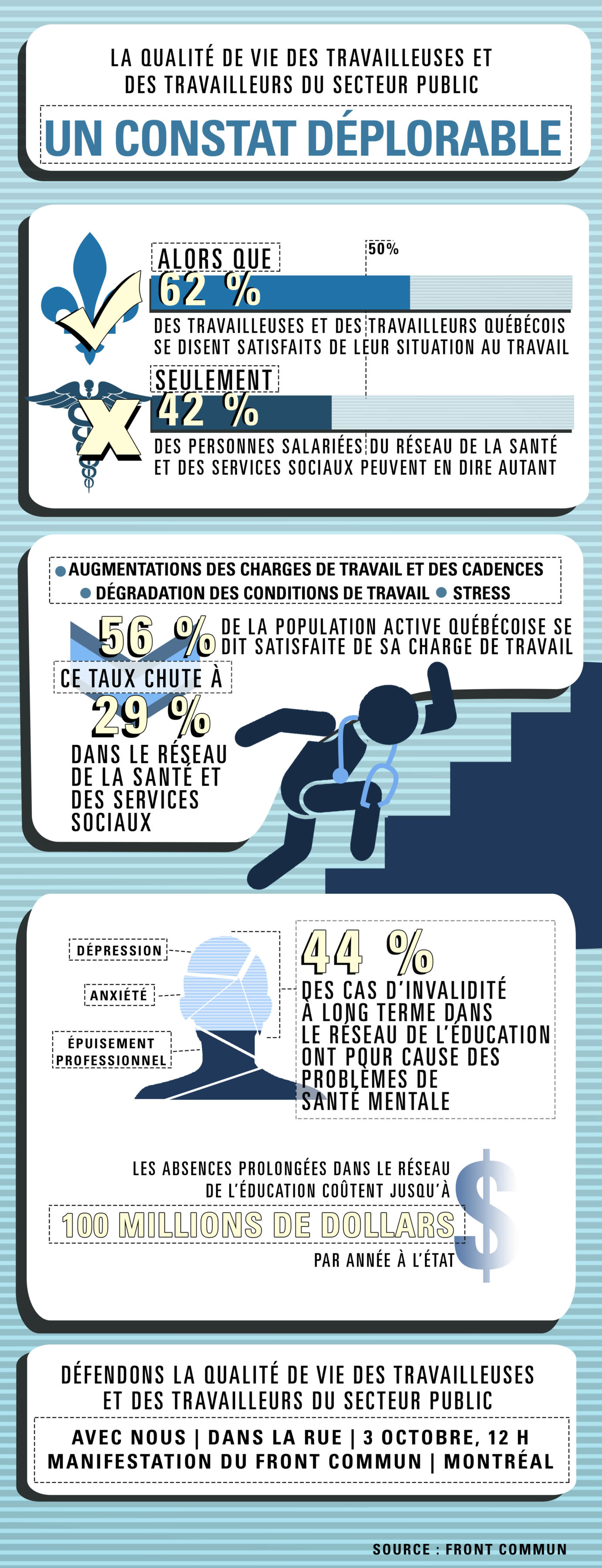

La qualité de vie des travailleuses et des travailleurs du secteur public

Barbara Poirier

« Le public doit se rallier aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public. Parce qu’il y a un grand risque que les compressions et la surcharge de travail affectent quelqu’un de ta famille.

Les femmes qui travaillent dans le réseau de la santé, elles sont tellement fatiguées que leurs enfants leur tapent sur les nerfs. Ce n’est pas supposé, ça. Ce n’est pas ça, la vie. Elles sont tellement fatiguées que la fin de semaine, ça ne leur tente pas d’aller voir leurs mères. Cette fatigue-là, elle existe parce qu’on compense pour le peu de ressources – et on y met quand même tout notre cœur – en redoublant notre effort, et il faut l’enlever à quelqu’un, ce qu’on donne de trop ici.

On donne tout ce que l’on a à donner, mais tu ne peux pas donner plus que ce que tu as. Quand t’as tout donné à ton travail, il te reste quoi à la maison ? Il reste juste à aller te coucher et à recommencer le lendemain matin. Il ne nous reste plus rien.

C’est pour ça que la manifestation du 3 octobre est si importante. Ça touche nos familles, ça touche nos parents, et ça touche évidemment nos enfants. »

– Barbara Poirier, présidente, Syndicat de la catégorie 3 du CISSS Alphonse-Desjardins à Lévis

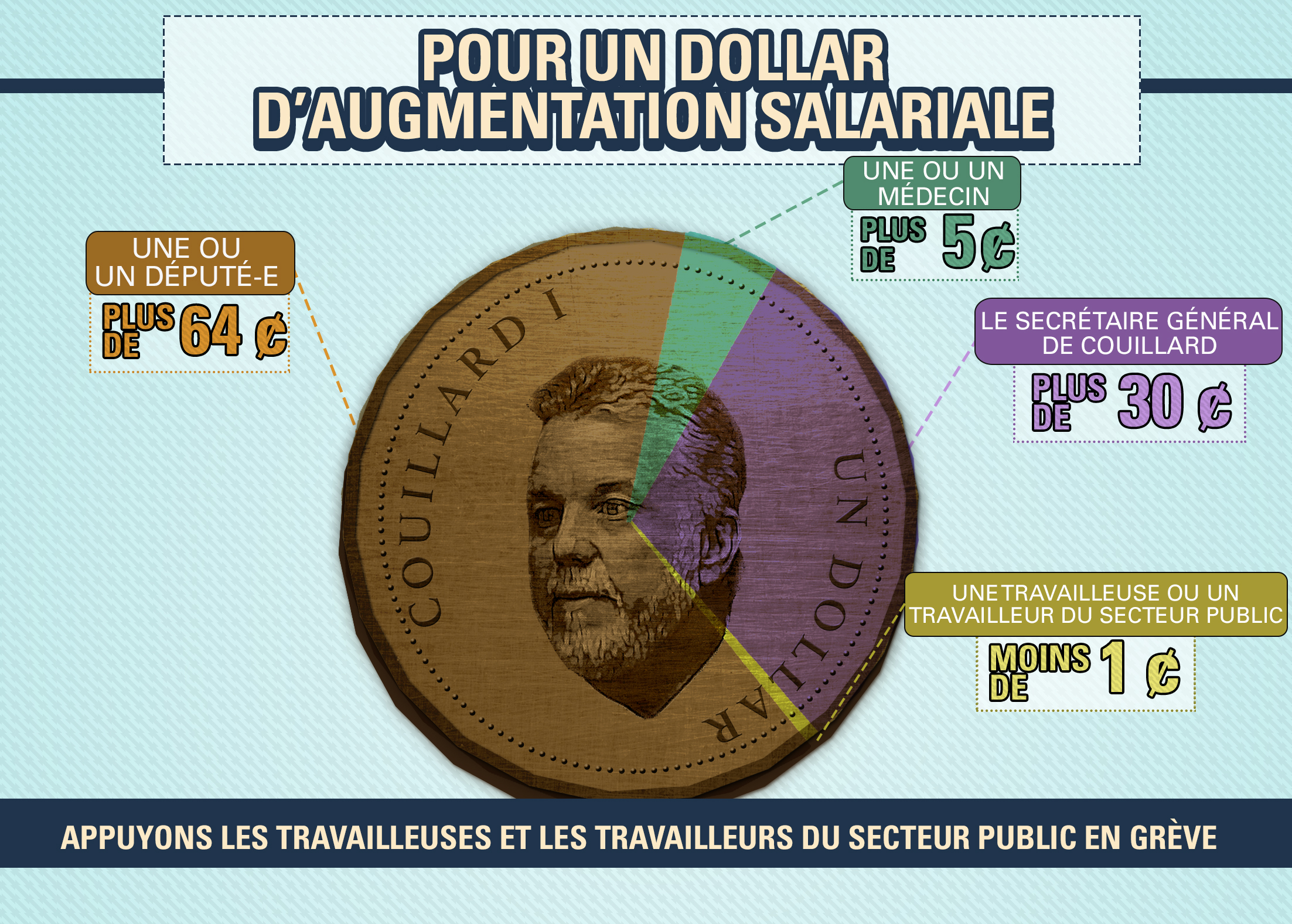

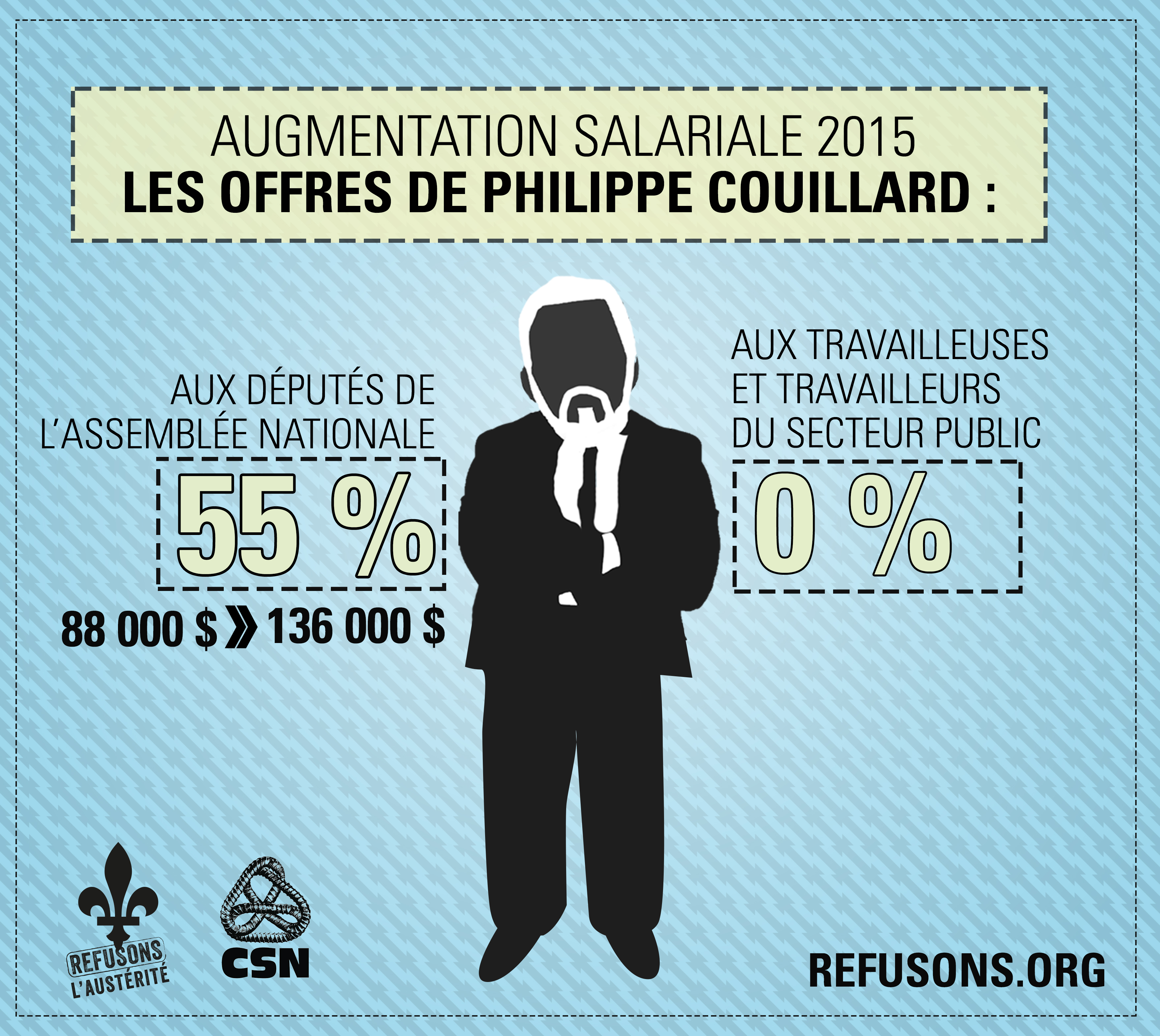

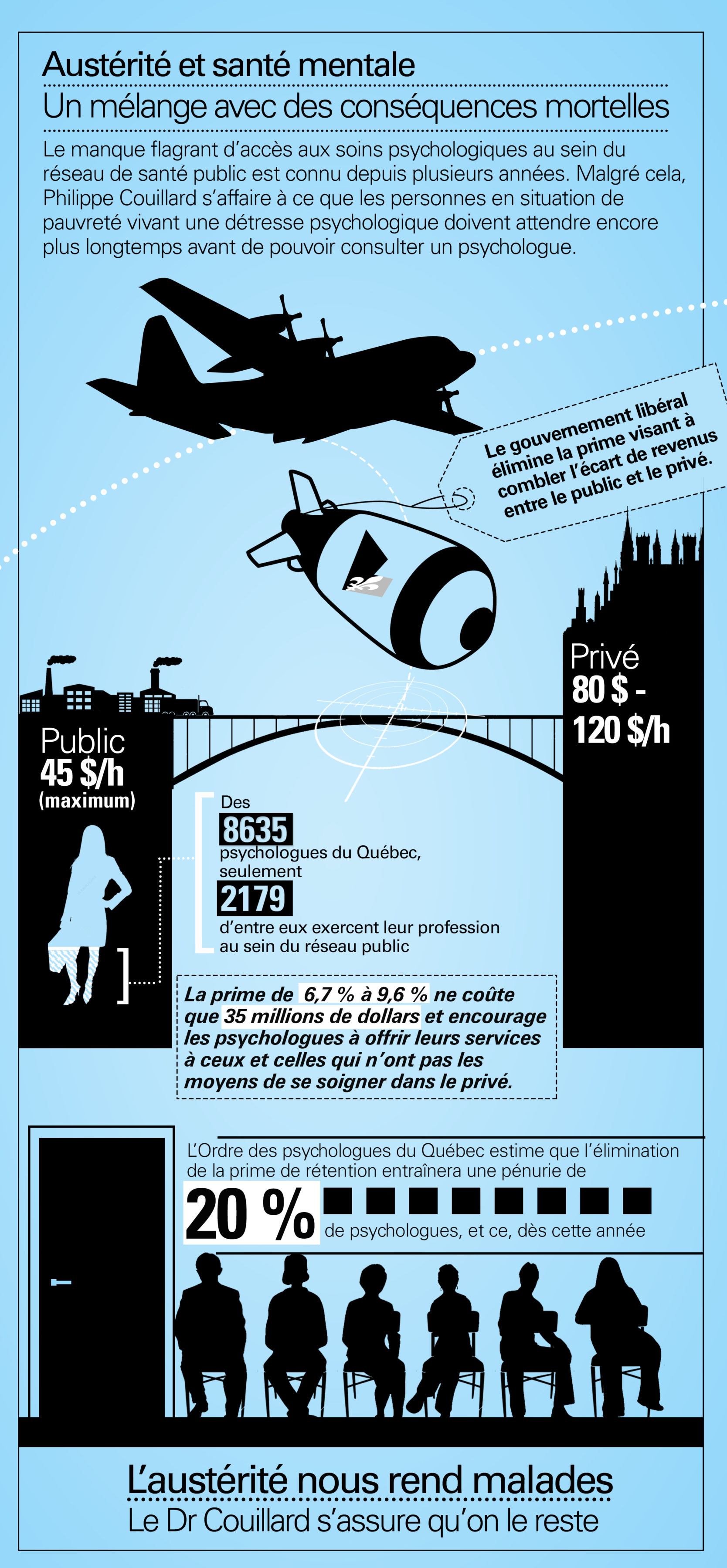

Les offres de Philippe Couillard

La santé mise à nue par ses politiciens même

Un texte de Christian Nadeau, philosophe

Illustration : Luc Melanson

Il reste bien peu de chose de notre vie morale, tant les gouvernements des dernières années se sont employés à la déprécier. Dans leur esprit, exister dans le respect d’autrui, protéger les plus faibles contre les plus forts, détruire la misère, toutes ces tâches servent au mieux de slogans, au pire correspondent aux lubies de quelques idéalistes en mal de charité. Au Québec, nous pouvions encore il y a peu vivre sans trop craindre les infortunes de la maladie, parce que nous pensions qu’aucune personne ne devrait supporter à elle seule les coûts des soins dont elle ne peut se priver. Pour le dire autrement, nous désirons des soins de santé accessibles à toutes et tous pour la raison simple et suffisante qu’il est inadmissible d’ajouter l’injustice au malheur. Quelles que soient les considérations économiques sociales, politiques, positives ou négatives, tout cela au final est secondaire : ce qui compte est le choix moral d’une société qui refuse de laisser pour compte les siens. Au Québec, cela s’est traduit par un système public de santé dont nous n’avons pas à rougir, malgré ses imperfections. Peu à peu, toutefois, celles-ci se sont trouvées aggravées par une série de coupes budgétaires rendant à chaque année plus ardue la fonction des hôpitaux et des cliniques. Peu à peu, le domaine de la santé s’est trouvé dépossédé de ses moyens par les politiciens même qui ont la charge de l’administrer et de le protéger.

La phase finale de ce processus est en cours depuis l’élection du gouvernement Couillard. Certes, les gouvernements précédents n’ont guère montré leur affection à l’égard du système public de santé. Mais rarement a-t-on vu un ministère de la Santé aussi suicidaire. Je ne parle pas des politiciens, qui semblent pour notre malheur encore bien vigoureux. Je parle de la raison d’être d’un système public de santé : l’égal respect que nous nous devons les uns les autres. Tout se passe comme si on voulait faire disparaitre l’idée selon laquelle le domaine de la santé nous concerne tous, qu’il s’agit bien là d’un enjeu moral qui nous touche toutes et tous.

La « rigueur » règne suprême

Bien entendu, le gouvernement libéral n’ira pas jusqu’à faire explicitement l’apologie du privé. Le dépouillement de la santé s’orchestre au nom d’une soi-disant rigueur budgétaire, d’un réalisme imposant le dogme qu’il n’y a pas d’argent. Que celui-ci ne pousse pas dans les arbres, nul ne le conteste. Qu’il n’y ait pas d’argent, voilà une pilule qui est plus difficile à avaler. Car enfin, si le secteur privé s’enrichit et s’accroît chaque jour, ce n’est pas en raison d’une épidémie soudaine de charité. Non, le privé s’enrichit car on écrase le système public en lui enlevant les ressources dont il a besoin pour jouer son rôle. Le privé s’enrichit car l’argent n’aime rien plus que lui-même ; l’argent ne veut pas avoir d’obligation morale. La morale, de son côté, n’aime guère plus l’argent : seulement, on ne traite pas un cancer avec des bâtons d’encens, et nos obligations mutuelles ne doivent pas se limiter à de vagues pétitions de principe. Voilà pourquoi il faut une juste redistribution des ressources. Voilà pourquoi il faut une fiscalité équitable et garante du respect réel que nous nous devons les uns les autres.

Qu’est-ce que cela signifie pour le domaine de la santé ? Le système de santé du Québec est public, ou du moins devrait-il l’être s’il prétend correspondre à la manière dont il a été pensé initialement : l’État est alors chargé de son administration et de son financement. Sans cette présence de l’État, nous remettons en cause l’idée fondamentale de l’accessibilité aux soins, quel que soit le revenu des personnes. Cela demande une politique fiscale sans laquelle l’assurance santé pour toutes et tous ne serait pas possible. Cet effort collectif se traduit ensuite par la présence de centres hospitaliers et de centres de santé, et par le travail exceptionnel de milliers de femmes et d’hommes qui travaillent avec passion et fierté. À l’heure actuelle, ce modèle est remis en cause de manière si agressive qu’il n’est pas interdit de penser que certains aimeraient voir sa disparition à plus ou moins court terme.

Sous prétexte de rigueur budgétaire, on retire à l’État tout ce qui revient aux individus, aux femmes et aux hommes qui ont des rêves, des espoirs, des projets, bref des idéaux qui guident leurs choix de vie. Aucun privilège ne devrait permettre à une personne d’en acheter une autre, ou de faire valoir par l’argent des droits dont les autres seraient privés. Or, que voit-on se mettre en place depuis les dernières années : un système à double vitesse, public pour les pauvres et privé pour les riches, et où le privé se targue de son efficience alors qu’il compromet de manière insidieuse les chances de succès des services publics.

L’État appauvri

Le gouvernement libéral du Québec s’inscrit parfaitement dans la lignée des conservateurs de Stephen Harper. On dira qu’il n’y a là rien d’étonnant puisque les deux campent nettement à droite. Ce serait aller un peu vite en affaire. La droite néolibérale du gouvernement Couillard se distingue à plus d’un titre de la droite conservatrice du gouvernement Harper. Ils se rejoignent néanmoins dans une certaine conception pour le moins étrange du libertarisme, dans laquelle ne se reconnaîtraient pas bon nombre de libertariens. Pour ces derniers, moins il y aura d’État, mieux ce sera pour nos libertés. La vision du Parti libéral du Québec et du Parti conservateur du Canada est très différente : pour les gouvernements de Couillard et de Harper, moins d’État signifie en réalité moins de pouvoirs et d’outils offerts aux citoyens et aux citoyennes pour assurer une coexistence juste, équitable et harmonieuse. Il ne s’agit donc pas de retirer des pouvoirs à l’État pour offrir davantage de liberté aux individus : il s’agit de ravir à l’État les moyens nécessaires à la mission qui lui incombe, soit la protection des citoyennes et des citoyennes et la promotion de leur bien-être.

Sans système public de santé, les individus ne sont pas libres, car ils sont à la merci des caprices des nantis. Dans ces conditions, il reste en effet bien peu de chose de notre vie morale. À nous de lui redonner un souffle. À nous d’orchestrer une solidarité de façon à rappeler au gouvernement ce pourquoi et ceux pour qui il existe.

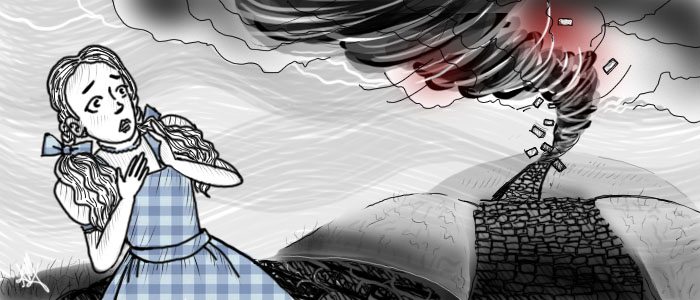

Les magiciens de l’austérité

Un texte de Kerlande Mibel de ZWART communications

Illustration : Audrey Em

Bien avant la tornade économique de 2008, l’austérité est devenue la nouvelle « route de brique jaune » pour un grand nombre de politiciens et « d’experts ». Sous le couvert d’un discours de rigueur, ces derniers sont prêts à sacrifier le mieux-être des citoyens sur l’autel de la relance économique. Pourquoi ne pas augmenter les taxes des plus pauvres et opter pour des réductions fiscales pour les entreprises ? Ou encore, pourquoi ne pas exacerber les divisions raciales, et ce, toujours au nom de la santé économique ? Les Américains se sont trouvé deux grands magiciens de l’austérité, Sam Brownback et Scott Walker, respectivement gouverneurs du Kansas et du Wisconsin.

Deux républicains aux valeurs on ne peut plus conservatrices. Alors qu’il a été élu avec plus de 63 % des votes en 2010, Sam Brownback s’est fait réélire de justesse l’automne dernier contre le démocrate Paul Davis. Ancien prétendant à la candidature républicaine pour la présidence des États-Unis, Brownback a réussi l’improbable. S’assurer que le candidat démocrate devienne celui des républicains. En effet, sous la bannière de « Republican for Kansas values » plus de 104 élus et anciens élus de la famille républicaine ont endossé Paul Davis. L’autre grand magicien, Scott Walker, est un candidat aux primaires du Parti républicain, perçu comme ayant une foi inébranlable dans les valeurs conservatrices du parti. Alors que les candidats et mandarins du Parti républicain tentent de diversifier la base électorale, il fait le pari de l’homogénéité.

In inequalities we trust! (Dans l’inégalité nous avons foi !)

Les deux prônent la réduction des dépenses de l’État. Brownback a procédé à des coupes, dont 50 millions de dollars dans le système de santé et plus de 100 millions en éducation. À ces coupes, s’ajoute l’abolition des taxes pour près de 281 000 entreprises et 53 000 fermiers. Ce qui a engendré un déficit considérable dans les caisses de l’État, et a eu pour effet de miner la cote de crédit du Kansas par l’agence de notation Moody. Dans un premier temps, il a pu camoufler le déficit en s’approvisionnant dans le fonds de réserve de l’État. Devant cet échec, il fait maintenant volte-face et choisit d’augmenter les taxes… pour tous. La taxe de vente passe de 6,15 à 6,50 %. Ainsi, un Kansasais sur cinq voit son taux de taxation atteindre 11,1 % tandis que celui des plus nantis n’atteint que 3,6 %.

Contrairement, au reste du pays, le Kansas taxe le plus les plus pauvres et le moins les plus nantis. Et comme les pauvres et la classe moyenne dépensent essentiellement pour les besoins de base en biens et services, ces augmentations ne feront que les appauvrir davantage.

L’aide sociale aussi

Pour faire bonne figure, il vient de passer la loi HB 2258 qui impose des mesures excessives et contraignantes aux personnes bénéficiant de l’aide sociale. Cette loi présente une liste assez exhaustive de lieux dans lesquels les bénéficiaires ne peuvent dépenser l’argent de leurs allocations. Ils n’ont pas le droit d’aller au cinéma ou au casino, de s’acheter de la lingerie fine ou d’aller en croisière. Mais ils peuvent toujours s’acheter une arme. Cette loi paternaliste, contestée, régit même les retraits bancaires. Ainsi, les bénéficiaires ne peuvent retirer plus de 25 dollars par jour. Ce qui a pour conséquence de compliquer considérablement la vie. D’abord, on ne peut que retirer par tranches de 20 dollars dans la plupart des guichets automatiques. De plus, il y a des frais pour chaque retrait qui souvent dépassent cinq dollars. Malgré ces inconvénients, Brownback maintient que cela aiderait les « épouvantails » (les bénéficiaires) à être plus responsables dans leur gestion.

Au Wisconsin : idem

Scott Walker, lui, multiplie les subventions aux entreprises et propose aussi des coupes, dont 300 millions de dollars en éducation. Ces mesures ont engendré un déficit de deux milliards. Le Wisconsin se retrouve 33e parmi les États américains en terme de santé économique. Il est en mauvaise posture depuis l’arrivée de Walker. Par ailleurs, l’actuel prétendant à la présidence a réussi à réduire considérablement le rôle et la présence des syndicats. Il a affaibli la capacité des travailleurs de négocier collectivement leurs conditions de travail ainsi que leurs avantages sociaux. Les travailleurs les plus précaires sont touchés, ceux justement qu’il dit vouloir soutenir avec une loi qui prône le « droit au travail » (right to work). Une stratégie qui a souvent été utilisée pour diviser les travailleurs.

Cette loi a suscité une vive contestation. Malgré les manifestations visant à la dénoncer, elle a été adoptée. De plus, il a obligé les fonctionnaires à contribuer encore plus dans leurs régimes de retraite. Comme prévu, quatre ans plus tard, les syndicats périclitent. La plupart ont subi des pertes considérables. Par exemple, un syndicat a perdu 70 % de ses membres. Un grand nombre de « bûcherons en fer blanc » se voient donc obligés de prendre un deuxième emploi. Finalement, cette précarisation du financement et de la structure des syndicats est une victoire pour Walker et pour les patrons. Peut-être que cela permettrait la naissance d’une nouvelle forme de syndicat, innovant dans la façon d’attirer les travailleurs et de protéger leurs intérêts.

Une cible de choix : les minorités

La particularité du gouverneur du Wisconsin vient de sa capacité de miser sur les préjugés raciaux qui existent dans son État. Selon Walker, les inégalités ne sont que le produit des échecs individuels. Pour s’en sortir, il suffirait donc d’obéir aux règles du jeu et de travailler dur. Son but est clairement de plaire à l’électorat blanc conservateur qui se trouve dans les banlieues de Milwaukee et les zones rurales du Wisconsin. Les minorités afro-américaines et latino-américaines sont perçues comme étant les principales bénéficiaires de l’aide sociale. Et selon les préjugés, elles sont des « lions paresseux ». Il a donc fait des coupes massives dans l’éducation et dans l’aide sociale afin de les aider à se motiver pour sortir de la pauvreté…

De plus, il déclare qu’en tant que gouverneur, il veut éviter que l’État du Wisconsin devienne comme Milwaukee, faisant reposer la faute sur les minorités. En disant cela, il fait abstraction du fait que le déclin de Milwaukee vient du départ des grandes entreprises qui a débuté dans les années 1970. Depuis lors, plus de 80 % des entreprises ont quitté la ville et ses environs. Cette absence de vitalité économique a nécessairement engendré des pertes d’emplois. Ce qui se traduit par un taux de chômage élevé chez les Afro-américains et les Latino-américains. Et une absence de possibilités de mobilité sociale.

C’est sans surprise que l’on apprend que Milwaukee détient le plus haut taux d’incarcération d’hommes noirs des États-Unis. Ce qui explique que le candidat aux primaires républicaines a pu faire passer une loi qui élimine la possibilité d’avoir une réduction de la sentence pour bonne conduite. Et c’est toujours sans surprise que l’on constate qu’il est un fervent défenseur de la privatisation des prisons. De bonnes affaires pour les coffres de l’État et pour l’entreprise privée !

La magie de l’austérité

Selon les magiciens de l’austérité, il est préférable de viser la santé et l’éducation que d’augmenter les taxes des entreprises et des plus riches, même minimalement. Et jusqu’à maintenant, les magiciens ont promis des ballons économiques qui ne profitent qu’à leurs seuls amis. Ces ballons n’ont jamais été créés pour les Dorothys de ce monde. Soixante-seize ans après la première mondiale du Magicien d’Oz à Oconomowoc au Wisconsin, notre imaginaire est toujours impressionné par les leçons qu’on en retient. Maintenant, qu’est-ce qui arriverait si tous les héros se chaussaient de créativité et d’audace ?

L’Angleterre infectée par l’austérité

![]()

Un texte de Stephanie Ouellet

Illustration : MissPixels

L’austérité a été vantée comme étant un remède nécessaire pour traiter les symptômes de la dette et guérir la récession dans plusieurs pays, mais n’a servi qu’à accentuer la nécrose et repousser la guérison de plusieurs économies après la crise financière de 2008. Une chose est certaine, si l’austérité avait fait l’objet d’essais cliniques, ses politiques auraient été abandonnées en raison des effets secondaires dévastateurs sur les populations.

Selon plusieurs économistes, le dernier mandat de David Cameron, Premier ministre de la Grande-Bretagne et chef du Parti conservateur, aurait mené à la plus draconienne coupe dans les services publics britanniques depuis des décennies.C’est pourquoi la victoire des Tories aux élections de mai 2015 en a surpris plus d’un. Réduction de l’aide sociale aux travailleurs, menaces sur le système national de santé, politiques ayant pour effet de fragiliser la sécurité d’emploi et diminuer les salaires, le bilan de Cameron n’est pas aussi positif qu’il le laisse croire. En effet, les revenus d’emploi réels en Angleterre ont chuté de 1,6 % seulement dans la dernière année et les citoyens britanniques sont aux prises avec le niveau de vie le plus bas depuis les années 1840.

Avec de tels résultats, on aurait tendance à penser que ce nouveau mandat des conservateurs comprendrait un changement de direction majeur en ce qui a trait aux politiques d’austérité. Eh bien, détrompez-vous. Cette année, la majorité parlementaire est tout ce qu’il fallait aux conservateurs pour réaliser leur plan budgétaire spécial austérité. La population britannique devra ainsi composer avec des coupes de plus de 12 milliards de livres dans les mesures sociales.

L’austérité tue

Pour l’État, investir dans l’économie lorsque les temps sont durs est une façon de minimiser l’impact des ralentissements économiques et de relancer plusieurs secteurs essentiels à la création de la richesse, comme l’emploi et l’éducation. David Stuckler, expert renommé en économie de la santé publique et chercheur à l’Université d’Oxford, estime qu’il est même dangereux de couper dans les services essentiels à la population, comme le système de santé, lorsqu’un État subit une période de récession. Dans son plus récent livre, il explore, entre autres, un phénomène inquiétant se produisant en Angleterre depuis la mise en place des politiques d’austérité : une importante vague de suicides due aux coupures dans le secteur public. En effet, une enquête de l’Office national de statistiques de l’Angleterre (ONS) révèle que l’année 2013 détient le record du taux de suicide depuis les 12 dernières années. Selon cette enquête, le nombre de suicides en Angleterre aurait augmenté de 4 % en une seule année et serait étonnamment plus élevé que lors de la crise financière de 2008. Cette étude souligne la fatalité qu’engendrent les cures idéologiques d’amincissement de l’État en période de crise.

Un système de santé mis à mal

Le Royaume-Uni a déjà été considéré comme un leader dans l’accessibilité et la qualité des services de santé. Son système de santé public (NHS) est encore vu comme une fierté nationale pour les Britanniques, selon un sondage mené en 2014. En effet, 52 % des répondants identifient le NHS comme leur principale source de fierté, alors que la famille royale fait la fierté de 33 % des votants. Les coupes réalisées dans les dernières années et les changements majeurs apportés au fonctionnement du NHS ont cependant profondément affecté son accessibilité et son efficacité. En effet, il est estimé que les mesures d’austérité du gouvernement conservateur de David Cameron mèneront à un manque de fonds de plus de 50 milliards de livres d’ici 2020.

Longs délais d’attente, manque de personnel infirmier, soins d’urgence réduits, hôpitaux bondés et paralysés, exil des médecins qui aspirent à de meilleures conditions de travail, le système de santé britannique est assurément victime du saccage fait par les conservateurs et peine à fournir les soins de santé dont la population a besoin. Incidemment, le taux de mortalité lié aux maladies cardiaques est 36 % plus élevé en Angleterre qu’aux États-Unis et le taux de mortalité lié au cancer du sein est 88 % plus élevé chez les femmes britanniques que chez les Américaines.

Une autre conséquence alarmante des mesures d’austérité imposées au système de santé britannique est le nombre croissant de citoyens se tournant vers le privé pour obtenir des soins. En effet, le nombre de gens déboursant pour des soins de santé privés augmente de 20 % chaque année et les assurances privées sont également de plus en plus populaires. Il importe alors de se demander si le gouvernement tente délibérément de forcer ses citoyens à renoncer au système public et si cela n’est qu’un moyen de réduire petit à petit le rôle de l’État.

Les mesures d’austérité sèment la mort parmi les populations où elles sont le plus sévèrement appliquées, et l’Angleterre – comme la Grèce ou l’Espagne – n’a pas été épargnée. Les politiciens de partout à travers le monde doivent donc se rendre à l’évidence : les conséquences sociales et économiques que peuvent entraîner les coupes purement idéologiques prônées par les gouvernements pro-austérité sont sévères et irréversibles.

Une question idéologique

Que faut-il conclure de l’exemple flagrant de l’échec des mesures d’austérité en Angleterre ? Ces coupes ne visent absolument pas à redresser l’économie ni à sauver les populations de la pandémie. Elles servent plutôt à légitimer la privatisation graduelle des services publics et le désengagement de l’État vis-à-vis des besoins sociaux de sa population.

Le Premier ministre Cameron a même avoué que le but ultime de ces coupures était de créer un « État plus svelte », une « bureaucratie plus légère » et ce, de façon permanente. Évidemment, suggérer qu’une plus grande implication de l’État serait la solution à une crise financière remettrait en doute la confiance quasi aveugle que certains accordent au libre-marché.

Mais à qui profite donc ce type de pensée magique ? Lorsque l’on constate que George Osborne, ministre des Finances britannique, a annoncé que d’ici 2020 les impôts aux entreprises baisseraient de 20 %, mais qu’il compte couper 12 milliards de livres dans les dépenses sociales, il y a lieu de se questionner quant aux intérêts qui motivent ces décisions. L’austérité existe-t-elle finalement pour que les corporations retrouvent leur profitabilité aux dépens des services sociaux et de la qualité de vie des citoyens et citoyennes?

Avouer ses torts

En 2013, l’économiste principal du FMI, Olivier Blanchard, a avoué avoir sous-estimé les dommages que causeraient les politiques d’austérité en termes de croissance économique. Ainsi, pour 1 $ de compression des dépenses de l’État, il aurait fallu s’attendre jusqu’à 1,70 $ de recul de l’économie plutôt qu’à 0,50 $ comme il avait été estimé au départ. Bref, il aurait fallu s’attarder davantage aux critiques et aux protestations avant d’infliger un tel remède de cheval à des économies déjà chancelantes et ainsi aggraver leur dépression.

Une question demeure cependant sans réponse : pourquoi, alors que partout sur la planète on réalise que l’austérité n’est pas la cure miracle que l’on avait espérée, le gouvernement libéral de Philippe Couillard essaie-t-il encore de nous forcer à avaler la pilule ? Pourquoi nous inflige-t-il ses politiques d’austérité coûte que coûte, même si leurs effets néfastes ont été démontrés par des experts reconnus ? La population ne profitera en rien de ces politiques basées sur l’idéologie plutôt que sur la réalité économique et sociale dans laquelle le Québec se trouve.

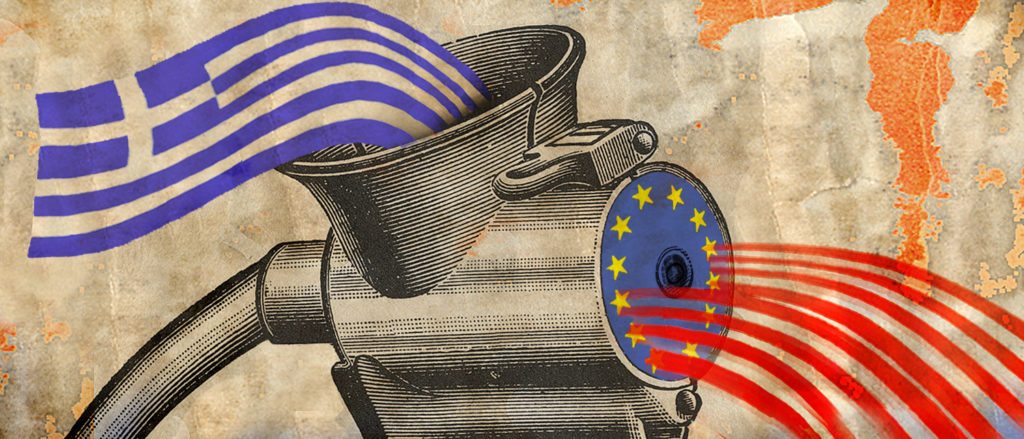

La Grèce, laboratoire infernal de l’austérité

Un texte de Gabriel Nadeau-Dubois

Illustration : Alain Reno

Le 8 juillet dernier, le premier ministre grec Alexis Tsipras se rendait devant le Parlement européen pour y défendre l’attitude de son gouvernement à l’égard des créanciers de la Grèce. Répondant aux attaques d’un représentant de la droite européenne, le controversé leader déclarait que la Grèce « est devenue un laboratoire d’expérimentation de l’austérité. Le peuple grec a fait des efforts plus importants que n’importe quel autre pays, mais l’expérience a échoué ». Autopsie d’une hécatombe économique et humanitaire sans précédent.

À l’automne 2009, Georges Papandréou, premier ministre socialiste récemment élu, découvre à son entrée au pouvoir des comptes publics dans un état catastrophique, trafiqués pendant les cinq ans du gouvernement de droite précédent. À partir de ce moment, la Grèce subira la plus longue cure d’austérité jamais imposée en Europe.

Entre 2009 et 2014, ce sont pas moins de huit plans d’austérité différents qui seront imposés à la Grèce par ses créanciers principaux (la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international et la Commission européenne), que l’on désigne depuis par le surnom de troïka. Au total, entre 2009 et 2014, la Grèce coupera près de 47 milliards de dollars dans ses dépenses publiques, la plupart de ces mesures étant réclamées par ses créanciers en échange de nouveaux prêts. Il s’agit d’un ajustement de près de 10 % par rapport au PIB du pays, alors même que celui-ci était en chute libre. Autrement dit, la Grèce est le pays européen où la réduction des dépenses de l’État a été – et de loin – la plus radicale.

Faire la liste de l’ensemble des mesures de rigueur imposées aux Grecs serait une tâche pénible : compressions massives en santé et en éducation, hausse de l’âge de la retraite, coupes dans les pensions, baisse du salaire minimum, gel du salaire des fonctionnaires, privatisations importantes, déréglementation du marché du travail, augmentation et instauration de taxes, suppression de dizaines de milliers d’emplois dans le secteur public, etc. En vertu des théories économiques néolibérales, ces décisions controversées, imposées par la troïka aux différents gouvernements grecs, devaient permettre de regarnir les coffres de l’État et de relancer l’économie. En « coupant dans le gras » et en « faisant plus de place au privé », la Grèce devait enfin renouer avec la prospérité et la croissance. C’est l’inverse qui s’est produit.

Un remède pire que le mal

Dans un débat diffusé par la BBC il y a quelques années, l’économiste lauréat du prix Nobel Paul Krugman comparait la logique de l’austérité à celle de la médecine médiévale. « Cela me fait penser aux docteurs du Moyen-Âge qui croyaient pouvoir guérir leurs patients en les saignant, répond-il à deux partisans de l’austérité. Évidemment, les patients devenaient au contraire de plus en plus malades. Alors les docteurs se disaient : “il faut donc les saigner encore plus!” C’est essentiellement ce qui se produit avec l’austérité : on a un réel problème d’endettement, mais le traitement appliqué empire le problème ». Cela s’explique par un phénomène économique assez simple, explique Krugman. Lorsque l’économie ralentit et que le secteur privé est réticent à investir, le rôle de l’État doit être de stabiliser et de relancer l’économie en engageant des dépenses publiques permettant de la stimuler. Or, les politiques d’austérité ont précisément l’effet inverse : elles insécurisent les ménages, diminuent la demande, augmentent les inégalités, ralentissent l’économie et donc, par extension, les revenus fiscaux de l’État. C’est exactement ce qui s’est produit, et se produit encore, en Grèce.

En forçant le gouvernement grec à baisser les salaires (38 % de réduction en moyenne) et les retraites (45 % de réduction), la troïka a fait fondre les dépenses des familles grecques. Résultat : une baisse de 30 % de la production industrielle et de 25 % du PIB entre 2009 et 2013. Pendant la même période, près du tiers des entreprises du pays ont fermé leurs portes. Le résultat immédiat a évidemment été une explosion du chômage : 20 % d’augmentation durant les années les plus dures de l’austérité, pour atteindre près de 60 % chez les moins de 25 ans. À ce jour, 40 % des enfants grecs vivent officiellement en situation de pauvreté.

Dans une lettre ouverte à l’attention de la chancelière allemande Angela Merkel, le célèbre économiste français Thomas Piketty décrivait avec des mots durs l’échec total des politiques d’austérité imposées par la troïka. « Comme le sait la majeure partie de la planète, les demandes financières faites par l’Europe ont détruit l’économie grecque, mené à du chômage massif et à l’écroulement du système bancaire, empiré la crise de la dette externe, celle-ci escaladant jusqu’à un impayable 175 % du PIB. L’économie est maintenant brisée, avec des revenus fiscaux en chute libre, une production et un marché de l’emploi moribond et des entreprises vidées de capital. » Il n’est pas le seul à le penser. En 2013, deux économistes du FMI reconnaissaient avoir sous-estimé les impacts négatifs des politiques de rigueur budgétaire sur les économies développées.

La crise rend malade, l’austérité tue

En 2013, le sociologue David Stuckler et l’épidémiologiste Sanjay Basu publiaient un livre au titre provocateur : Quand l’austérité tue. Leur thèse est simple : au nom de la santé des finances publiques, les mesures d’austérité sèment la mort au sein des populations. Or, c’est justement le secteur de la santé et des services sociaux qui, en Grèce, a été le plus touché par les compressions exigées par Bruxelles. Deux millions de personnes ont perdu leur assurance maladie. Par conséquent, la situation sanitaire a dégénéré rapidement. En 2011 seulement, les nouveaux cas d’infection au VIH ont connu une augmentation de 200 %. Entre 2007 et 2009, le taux de suicide a bondi de 20 %. Entre 2008 et 2011, le taux de mortalité infantile a augmenté de 40 %. Sans compter la pléthore de chiffres démontrant une croissance importante de la toxicomanie, de la prostitution et de l’itinérance.

Pire encore, les compressions en santé ont elles aussi contribué à creuser le tombeau de l’économie nationale. Selon les deux chercheurs, chaque dollar investi en santé publique génère le triple en termes de croissance économique. Ainsi, même en période de crise économique ou en situation d’endettement, loin de représenter un fardeau ou un frein à la prospérité nationale, le renforcement des services sociaux participe à la relance de l’économie. Bref, la solidarité sociale permet non seulement d’éviter que la récession se transforme en dépression, elle contribue aussi à sortir l’économie du marasme.

Évidemment, l’austérité québécoise n’est pas l’austérité grecque, et il faut s’en réjouir. Qualitativement, par contre, la logique est la même. L’économiste québécois Éric Pineault la résumait simplement dans un article récent : « Les politiques d’austérité appartiennent à la famille des prophéties autoréalisatrices : plus tu comprimes tes dépenses publiques, plus l’économie stagne, plus tes revenus baissent, plus tu t’enfonces dans une situation budgétaire déficitaire; et rebelote! » Au bout de cette spirale d’enfer, il n’y a aucune prospérité ni aucun bonheur collectif. Il y a ce que la Grèce est devenue après cinq ans d’une austérité infernale : un champ de ruines.

Nicole Desnoyers

« Ces jours-ci, tout le monde parle d’austérité. Ça se comprend, Philippe Couillard et Stephen Harper s’attaquent sans cesse aux piliers de l’État social et à notre collectivité. Mais pour les communautés autochtones, ça a toujours été pire et personne n’en parle. Le néocolonialisme de nos gouvernements ne fait qu’empirer les choses.

Plus de 100 communautés autochtones n’ont pas accès à l’eau potable. Les domiciles autochtones sont 90 % plus à risque de ne pas avoir accès à l’eau courante. Plus de la moitié des enfants autochtones vivent dans la pauvreté. Nos jeunes ont deux fois plus de difficulté à se trouver un emploi. Des milliers de jeunes Inuit, Métis et des Premières Nations se voient refuser leur droit fondamental d’accès à l’éducation postsecondaire. Oui, refusons l’austérité, mais luttons aussi pour le respect des droits ancestraux et des droits issus des traités. Luttons pour une vraie collectivité qui n’abandonne personne. »

– Nicole Desnoyers, militante pour les droits autochtones

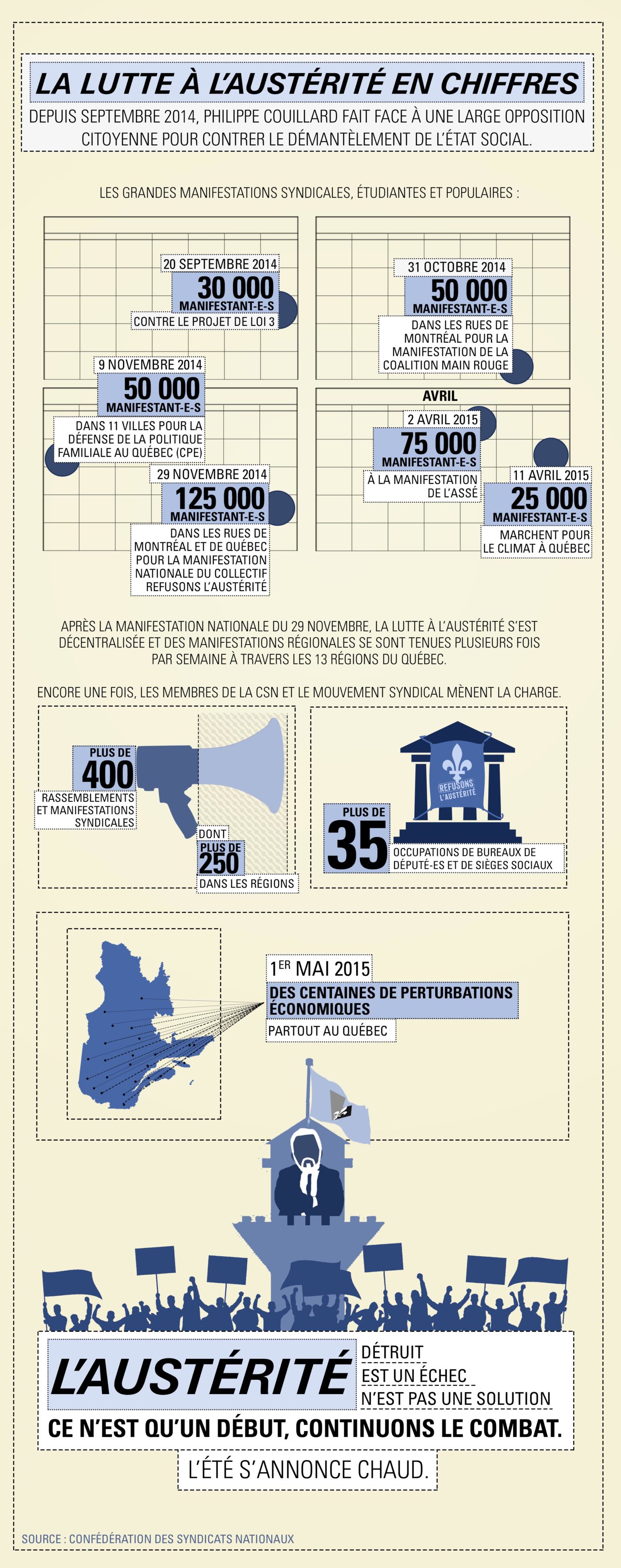

La lutte à l’austérité en chiffre

Alexandre Ranger

« L’austérité fait partie d’une vague de politiques menées depuis les trente dernières années qui donnent à la croissance économique la priorité sur tout autre critère en matière de choix collectif. Cette survalorisation de l’économique au détriment des autres dimensions de la vie a de graves conséquences en matière de droits de la personne en renvoyant une responsabilité collective vers une responsabilité individuelle. Cette tendance grandit, et c’est certain qu’on le ressent ici en Outaouais.

À quoi sert adopter une politique nationale de lutte à l’itinérance si on sabre 3 milliards de dollars dans les programmes publics ? Le gouvernement resserre les critères d’admission et de moins en moins de gens peuvent faire appel à des services dont ils ont besoin. Certains groupes de lutte à l’itinérance risquent de fermer leurs portes dans les prochaines années si les compressions continuent. Et après ? On fait quoi ? On fait quoi avec les 150 000 personnes de la région de l’Outaouais qui ont besoin d’aide alimentaire chaque année ? Les plus de 800 personnes qui doivent utiliser un hébergement d’urgence ? Les personnes en situation d’itinérance et d’exclusion ont déjà si peu de ressource à leur disposition… on veut qu’ils aillent où, exactement ? Alors qu’il en va de la responsabilité du gouvernement de voir au plein respect des droits de la personne. »

– Alexandre Ranger, collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais

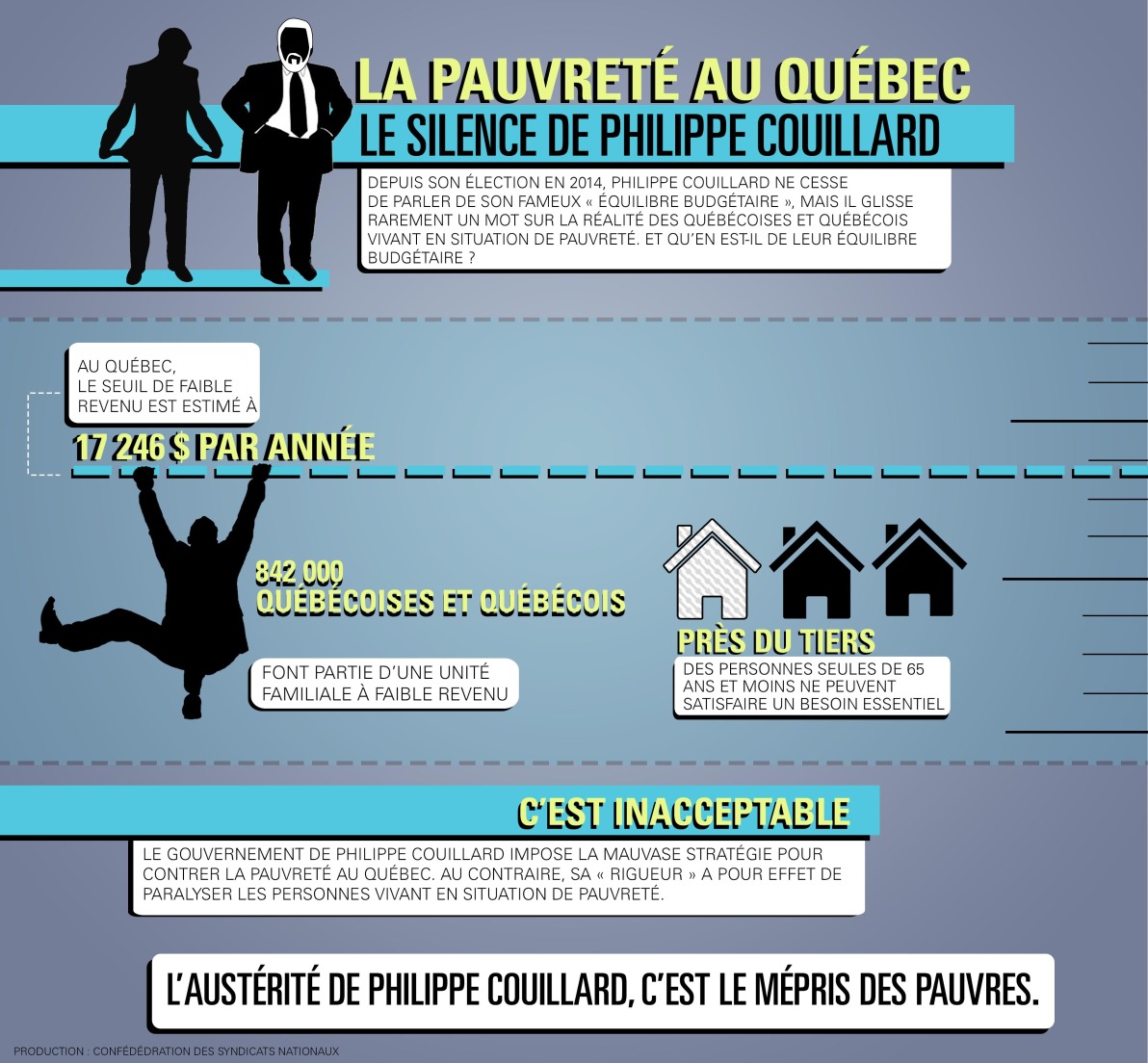

Le silence de Philippe Couillard

Michèle Laroche

« Au LAB, on se penche sur l’expression artistique pour intervenir auprès des jeunes vivant des problématiques de toxicomanie, d’itinérance et d’exclusion. Les compressions budgétaires nous obligent à réduire nos heures d’opération, il y a donc un endroit de moins où ces jeunes peuvent se sentir bien entourés et en sécurité.

Le gouvernement s’attend à ce que le réseau communautaire vienne combler les besoins des personnes en détresse, mais sans fournir les moyens financiers pour réaliser le travail. Et avec la fermeture de la ligne téléphonique d’urgence du Centre d’aide 24/7, c’est une ressource de moins qui peut offrir l’aide nécessaire à ceux et celles qui traversent une crise suicidaire. Il y a le 811, mais c’est un service beaucoup moins personnalisé qui ne correspond pas aux besoins des personnes fragilisées. On remarque aussi que les gens ont très faim! C’est difficile de soutenir une personne lorsque ses besoins de base ne sont pas comblés.

Il est fort temps que le gouvernement soit à l’écoute des communautés. Il refuse d’admettre qu’en Outaouais les intervenants n’arrivent pas à remplir leur mandat, car ils sont sans cesse en train de pallier les manques de services essentiels pour la réinsertion des personnes qui en ont besoin. Philippe Couillard et Gaétan Barrette ont du sang sur les mains, mais ça ne semple pas les déranger trop trop. L’austérité met les personnes fragilisées en danger. C’est insensé! »

– Michèle Laroche, coordinatrice par intérim, le LAB – CIPTO

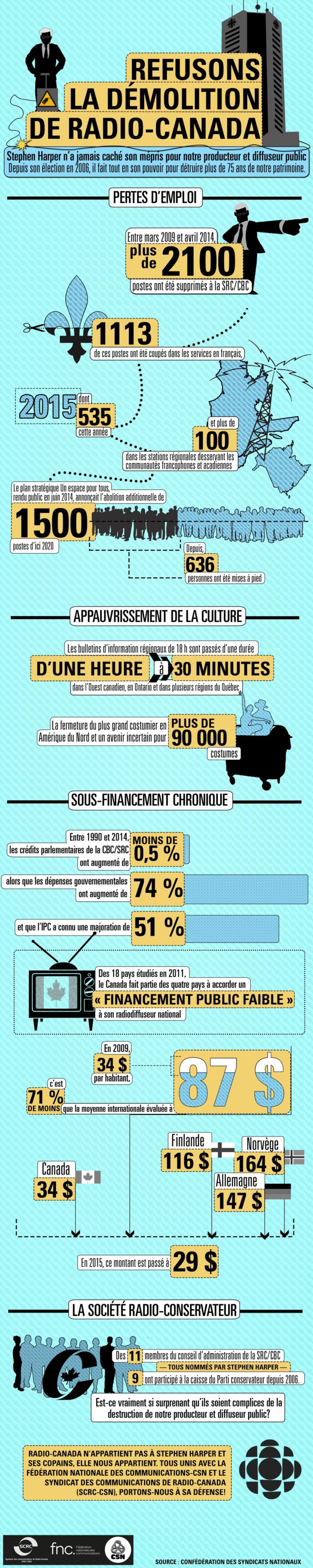

Refusons la démolition de Radio-Canada

Paige Galette

« Il n’y a pas de job nulle part. Et ce qui existe est tellement précaire, c’est déprimant. Mais le gouvernement Couillard fait comme si de rien n’était et coupe partout au lieu de stimuler l’économie et la création d’emplois. Le taux de chômage chez les jeunes est deux fois plus élevé que la normale. On est la première génération qui est moins bien lotie que ces parents, mais on n’arrête pas de nous juger et de nous accuser de n’être qu’une gang d’enfants-rois gâtés.

Les compressions en éducation, en aide sociale, dans les centres jeunesse, c’est quoi exactement ? C’est nous regarder droit dans les yeux et nous dire « démêlez-vous tout seul ». Et on se demande pourquoi les jeunes répliquent en disant « fuck toute » ? »

– Paige Galette, nouvelle diplômée