Alors que les 13 000 travailleuses des CPE de la CSN entament leur 10e journée de grève, la centrale déplore l’entêtement du gouvernement à ne pas agir pour freiner les disparités de traitement entre le réseau des CPE et le secteur public.Lire la suite →

Fédération : Confédération des syndicats nationaux (CSN)

« Dehors la CAQ, ça presse »

Restés sur leur faim à la suite de sa performance comme député, comme ministre responsable des infrastructures et comme ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, des syndiqué-es ont symboliquement remercié Jonathan Julien cet avant-midi et commencé le déménagement de son bureau de comté.

« On ne peut pas attendre 2026 avant de “remercier’’ le gouvernement de la CAQ, il faut les sortir avant qu’ils ne fassent plus de dégâts, ça presse », a déclaré Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches. La syndicaliste souligne qu’il n’y a pas que l’incertitude concernant les nombreux projets d’infrastructure en matière de transport dans la région qui pose problème, mais un ensemble de décisions douteuses qui s’avèrent finalement non seulement coûteuses mais inefficaces.

Barbara Poirier cite pêle-mêle la création de Santé Québec, qui fait exploser la rémunération des cadres sans améliorer en rien la situation sur le terrain (au contraire, on assiste à des suppressions de postes), les dossiers Norvolt et Stablex, l’inaction face à la crise du logement, la désinvolture face à la fermeture sauvage des entrepôts d’Amazon, la valse-hésitation face aux projets de transport en commun, le moratoire sur l’immigration permanente qui ajoute à l’incertitude économique ambiante…

« Comme si ce n’était pas suffisant, le gouvernement en rajoute en s’attaquant au droit de grève des travailleuses et des travailleurs avec le projet de loi 89, n’en jetez plus, la cour est pleine! » poursuit la présidente du conseil central. « Dans la vraie vie, quand une ou un employé n’atteint pas ses objectifs et fait plus de tort que de bien, on le remercie, ça devrait être pareil pour les député-es, » conclut Barbara Poirier, « il serait à peu près temps que l’on dise collectivement ‘’dehors’’ à la CAQ ».

PL 89 – Des militantes et des militants s’invitent à la Chambre de commerce de l’Est de Montréal

Des travailleuses et des travailleurs de la CSN et de la FTQ ont manifesté ce matin au Parc Olympique afin d’exiger le retrait du projet de loi 89.

Alors que la ministre Geneviève Guilbault prenait la parole dans le cadre du Sommet de l’Est, organisé par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, des militantes et des militants ont interrompu son discours pour signifier leur forte opposition au projet de loi.

Déposé par le ministre du Travail Jean Boulet, le projet de loi 89 vient brimer les travailleuses et les travailleurs dans leur droit de négocier leurs conditions de travail, ce qui déséquilibre le rapport entre syndicats et patrons, en faveur de ces derniers.

Les organisations syndicales entendent poursuivre les manifestations au cours des prochaines semaines, sur l’ensemble du territoire du Québec.

Les manifestantes et manifestants ont été rejoints par les travailleuses et les travailleurs du Parc olympique, en négociation depuis deux ans et dont les offres auront pour effet de précariser les horaires et réduire la quantité d’emplois permanents. Des représentantes des CPE, en grève aujourd’hui et demain, ainsi que des employé-es de L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont étaient présents afin de dénoncer la décision de reporter le projet de reconstruction.

Finalement, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) était aussi sur place afin d’exiger du logement social, à la hauteur des besoins.

PL 89 – Des syndicats font du ménage à la Fédération québécoise des municipalités

Une cinquantaine de travailleuses et de travailleurs représentant plusieurs syndicats sont allés faire du ménage à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) afin de dénoncer les propos tenus par son directeur général, Sylvain Lepage, lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 89, lequel s’attaque au droit de grève.

[envira-gallery id=”103875″]Lors de son passage en commission parlementaire, Sylvain Lepage de la FQM s’est servi d’une anecdote personnelle pour critiquer le droit de grève des travailleuses et des travailleurs du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et appuyer le PL89. Il s’est dit « démuni » lorsque sa femme de ménage n’a pas pu se présenter chez lui pendant les quatre jours de grève des chauffeurs du RTC à l’été 2023. Pourtant, le Tribunal administratif du travail a déjà jugé deux fois plutôt qu’une que les services au RTC ne constituent pas un service essentiel. Cet extrait de la commission parlementaire a fait beaucoup réagir sur les médias sociaux et démontre avec quelle sorte de patron nous devons négocier.

Les syndicats dénoncent l’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales et invitent les municipalités à faire le parallèle avec l’ingérence du gouvernement dans les affaires municipales, dont le récent cas de Stablex où la Ville de Blainville s’est vue forcée par le gouvernement du Québec d’accepter un projet de site d’enfouissement.

« On invite les municipalités à mettre de côté leurs réflexes de patrons et à être solidaires des travailleuses et des travailleurs face au même gouvernement qui n’hésite pas à s’ingérer dans leurs affaires tout en bafouant leur autonomie et leurs droits comme dans le cas de Stablex » lance Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN

Selon les syndicats, le projet de loi 89 du ministre Boulet a été présenté uniquement pour faire plaisir aux patrons et affaiblir les travailleuses et les travailleurs. « En limitant le droit de grève, le gouvernement provoquera nécessairement l’appauvrissement de centaines de milliers de personnes. Et ça, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les finances de l’État et plus largement, pour l’économie du Québec. Encore une fois, la CAQ nous fait la démonstration qu’elle ne gouverne que pour les riches », affirme Barbara Poirier.

Plusieurs centrales syndicales entendent dénoncer haut et fort le projet de loi 89 au cours des prochaines semaines. « Pour nous, il s’agit d’une provocation délibérée envers les travailleuses et les travailleurs. Nous continuerons à dénoncer les alliés du PL89 tant et aussi longtemps que le ministre ne le retirera pas », conclut Barbara Poirier.

Des milliers de travailleuses réclament que le gouvernement en fasse plus pour les CPE

Des milliers de travailleuses et de travailleurs des CPE de la CSN ont participé à la manifestation nationale pour réclamer que le gouvernement Legault écoute leurs solutions pour freiner la pénurie de personnel et valoriser les emplois en CPE. La CSN annonce de plus que la prochaine séquence de grève sera les 7 et 8 avril prochain.

Les travailleuses et travailleurs des CPE qui participent à la manifestation nationale proviennent de toutes les régions du Québec. Depuis des décennies, les travailleuses des CPE et la CSN luttent sans cesse pour faire des gains pour bonifier les conditions de travail afin de maintenir ce réseau qui est un joyau collectif depuis sa création. Malheureusement, la convention collective est échue depuis plus de deux ans et le gouvernement tarde toujours à donner des conditions qui permettraient de s’assurer d’avoir une relève dans le secteur. Alors que les travailleuses sont à bout de souffle, sa préoccupation principale est d’augmenter la force de travail.

« En prenant la rue aujourd’hui, les travailleuses des CPE veulent que le gouvernement comprenne qu’elles sont déterminées à bonifier leurs conditions de travail. Pendant qu’on lui parle de la pénurie qui frappe notre secteur et des cohortes qui sont vides dans les cégeps, le gouvernement veut nous faire travailler encore plus. Le problème dans les CPE, ce n’est certainement pas qu’on n’en fait pas assez pour les enfants, c’est qu’on ne nous donne pas toutes les conditions pour faire notre travail. Comment expliquer que le gouvernement continue d’accepter une disparité de traitement entre le secteur des CPE et le secteur public? », demande Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).

En grève les 7 et 8 avril

Si les pourparlers ne sont pas rompus, la négociation ne progresse pas suffisamment pour espérer arriver à une entente de principe rapidement. Les employeurs et le gouvernement restent campés sur leur position et refusent surtout d’en faire davantage pour aider un réseau qui en a grand besoin. Chaque journée de grève supplémentaire met la pression nécessaire pour que la négociation chemine avant de se rendre à la grève générale illimitée. C’est pourquoi la CSN indique dès maintenant que deux nouvelles journées de grève s’ajoutent, soit les 7 et 8 avril.

« Les CPE sont un réseau créé par et pour les femmes. Ce que les travailleuses et les parents veulent, c’est que les services reprennent dans les CPE avec de meilleures conditions de travail. Le gouvernement aura grand besoin d’être plus attractif s’il veut réussir à créer les milliers de places que les parents attendent tellement. Comme le gouvernement bouge trop peu, les travailleuses accentuent la pression avec deux nouvelles journées de grève », lance Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS–CSN.

« La détermination des travailleuses des CPE est remarquable. Depuis toujours elles se battent pour améliorer leurs conditions de travail et les services aux enfants. Les conditions qu’elles ont aujourd’hui, ce n’est pas un cadeau des gouvernements, c’est le fruit de leurs luttes. Cette bataille des 13 000 travailleuses des CPE de la CSN bénéficie à l’ensemble des enfants qui fréquentent un service de garde. Que ça plaise ou non aux employeurs et aux gouvernements, la grève est l’ultime moyen qui permet à des milliers de travailleuses et de travailleurs d’améliorer leur sort. C’est pourquoi le gouvernement doit retirer le projet de loi 89 », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Une grève partout au Québec

La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l’ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres affiliés à la CSN par région :

- 7 CPE en Abitibi-Témiscamingue

- 11 CPE au Bas-Saint-Laurent

- 10 CPE sur la Côte-Nord

- 22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie

- 36 CPE en Estrie

- 12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

- 11 CPE dans Lanaudière

- 25 CPE dans les Laurentides

- 51 CPE en Montérégie

- 112 CPE à Montréal et à Laval

- 23 CPE en Outaouais

- 64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches

- 31 CPE au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Revue de presse du 2 au 4 avril CPE

- Reportage de RDI sur la manifestation nationale

- Entrevue de Stéphanie Vachon au 98,5 FM

- Entrevue de Lucie Longchamp à Midi Info

- Entrevue de Stéphanie Vachon à Salut Bonjour

- Entrevue de Lucie Longchamp au 106,9 FM Mauricie

- Entrevue de Stéphanie Vachon à Radio-Canada Estrie

- Radio-Canada

- La Presse

- Le Devoir

- Journal de Québec

- Radio-Canada

- TVA Nouvelles

- Journal de Montréal

- Le Devoir

- Radio-Canada Mauricie

- FM 103,3

- 107,7 FM

- Le Quotidien

- Radio-Canada Bas-Saint-Laurent

- Radio-Canada Côte-Nord

- La Voix de l’Est

- City News

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) constitue l’organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s’engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

Résidences privées pour aîné-es : lancement de la négociation coordonnée

Plusieurs dizaines de travailleuses et travailleurs provenant de différentes résidences privées pour aîné-es (RPA) se sont rassemblées aujourd’hui devant les bureaux du ministre du Travail, M. Boulet. Leur message : nous méritons plus que ce que nos employeurs nous offrent en ce moment.

Des besoins urgents

Avec l’ensemble des conventions collectives échues le 31 mars dernier, les travailleuses et travailleurs des RPA dénoncent un besoin urgent d’amélioration de leurs conditions de travail, de rattrapage salarial et d’enrichissement afin de pouvoir faire face au coût exorbitant de la vie. « Nos membres font un travail essentiel », lance Marlène Ross, représentante du secteur des résidences privées pour aîné-es. « Elles, oui elles parce que nos membres sont majoritairement des femmes, prennent soin de nos aîné-es, nos grands-parents et nos parents quand leurs familles ne sont plus en mesure de le faire. Le moins que l’on puisse faire comme société, c’est de reconnaître l’énorme service qu’elles nous rendent en les payant adéquatement et en leur offrant de bonnes conditions de travail », a conclu Mme Ross.

Il est important de rappeler qu’un nombre conséquent des travailleuses et travailleurs des RPA gagne des salaires qui frôlent le salaire minimum. « Quand on connait le rôle crucial que nos membres jouent dans notre société, on n’a pas d’autre choix que d’exiger qu’ils soient rémunérés de manière adéquate. En cette ronde de négociation, on se battra pour que les travailleuses et travailleurs des RPA reçoivent ce qui leur est dû » affirme Lucie Longchamps, vice-présidente responsable des secteurs parapublics et privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). « Comme beaucoup d’autres secteurs de la santé, les RPA font face à d’énormes difficultés de recrutement et de rétention. Ce n’est pas en offrant des miettes que les employeurs vont pouvoir faire face à cette pénurie », a conclu Mme Longchamps.

On a besoin de plus que de simples remerciements

Comme plusieurs autres catégories d’emplois dans le secteur de la santé, les travailleuses et travailleurs des RPA sont souvent tenus pour acquis. Nos politiciennes et politiciens ont souvent tendance à les remercier devant les médias, mais ce sentiment de gratitude ne se manifeste que très rarement à la table des négociations. « Ces employé-es font déjà beaucoup et travaillent dans un environnement très précaire. Pour ne rien arranger, le ministre Boulet veut réduire leur pouvoir de négociation en s’attaquant à leur droit de grève avec le PL 89. Nous avons une chose claire à dire à ce sujet : La CSN est derrière les travailleuses et travailleurs des RPA et nous le resterons tant et aussi longtemps qu’ils n’ont pas reçu leur juste part », a déclaré Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es travaillant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l’application d’une plateforme salariale, la création d’une mutuelle de formation, l’élaboration d’un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

Pour que la gratuité, l’accessibilité et l’universalité ne soient pas qu’un poisson d’avril

Si la réforme Dubé est bel et bien engagée, ses promesses semblent avoir été avalées par les flots de cet immense rebrassage de structures. Créature de la CAQ, l’agence de gestion Santé Québec nous montre déjà, après à peine quatre mois, qu’elle est beaucoup plus intéressée à privatiser le réseau public qu’à le décentraliser et en assurer la pérennité. Le cuisinier a beau porter un nouveau chapeau, la recette suivie par l’agence demeure la même : couper dans les budgets des établissements publics pour mieux justifier le détournement des fonds publics vers des soins et services privatisés, avec une marge de profit à la clé.

La Coalition Solidarité Santé (CSS) profite de la période entourant le 1er avril pour alerter les Québécoises et les Québécois à l’urgence d’agir et elle dénonce les fausses promesses faites par le ministre Dubé quant à la réforme en santé et services sociaux. Dans la région, la CSS a fait des visites dans l’ensemble des bureaux des député-es de la région pour dénoncer cette réforme.

« Les décisions de la CAQ en santé et services sociaux n’ont pas amélioré le réseau public, déplorent les porte-paroles de la CSS lors des visites des bureaux des député-es. Force est plutôt de constater une explosion de l’offre de soins et services à but lucratif pendant que le réseau public peine plus que jamais à accomplir sa mission. Après avoir centralisé tous les établissements publics au sein d’une seule entité, Santé Québec, le gouvernement lui donne comme première mission de couper 1,5 milliard $. La réforme Dubé promettait d’améliorer l’accessibilité aux services pour la population : n’était-ce qu’un leurre ? ». Pendant que l’on coupe dans le réseau public, on ouvre les vannes au secteur privé à but lucratif : un non-sens!

« Au coeur de ces services, on trouve des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs dévoués au quotidien qui n’ont aucun mot à dire sur des décisions prises à Québec par une équipe de “top-guns” qui ne connaissent rien à la réalité sur le plancher », enchaîne Véronique Verreault de Solidarité populaire 02 et porte-parole de l’évènement. « Nous pensons que le gouvernement fait fausse route : au contraire, il faut décentraliser la gestion du réseau et fermer la porte à l’expansion du secteur privé ».

« La privatisation du réseau de la santé est la conséquence du désengagement grandissant de l’État envers son filet social. Cela nous fait craindre un délestage supplémentaire vers les organismes communautaires autonomes qui seront encore malheureusement considérés comme de simples prestataires de services, mettant au passage en péril leur autonomie », ajoute Véronique Verreault.

La privatisation et la centralisation accrues du réseau de la santé et des services sociaux pavent la voie à un système de soins inéquitable, coûteux et inefficace, mettant du même coup en péril la gratuité, l’accessibilité et l’universalité des soins et services.

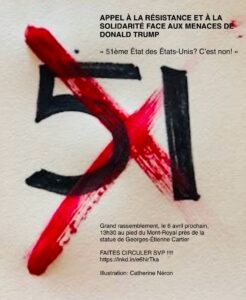

Le Québec appelle à la résistance et à la solidarité face aux menaces de l’administration Trump

Un collectif de citoyennes et de citoyens québécois de toutes allégeances lance aujourd’hui un appel à la résistance et à la solidarité afin de faire front commun contre les récentes menaces économiques, culturelles et politiques provenant de l’administration Trump.

Face aux tarifs douaniers injustifiés imposés par les États-Unis et au chantage politique visant à affaiblir la souveraineté économique, numérique, démocratique et culturelle du Québec et du Canada, ce collectif affirme haut et fort qu’il est hors de question de céder aux pressions américaines ou d’envisager toute forme d’annexion aux États-Unis.

Un grand rassemblement aura lieu le 6 avril à 13 h 30 au pied du Mont-Royal, près de la statue de Georges-Étienne Cartier, afin d’exprimer notre solidarité et notre résistance face aux menaces de l’administration Trump.

« Nous sommes profondément attachés aux valeurs démocratiques, culturelles et sociales développées par notre société au fil du temps », souligne le collectif dans une déclaration qui a été signée par plusieurs centaines de personnalités publiques québécoises. « Il est impensable pour nous de reculer sur des enjeux aussi fondamentaux que l’égalité des sexes, les droits des femmes, le droit à l’avortement, l’équité salariale, les droits des personnes LGBTQ+, la lutte contre la discrimination raciale ou encore la préservation de notre système universel de santé et de nos services éducatifs accessibles », rappelle Alain Saulnier, porte-parole du collectif.

Le collectif dénonce vivement l’idée d’importer au Québec et au Canada un modèle américain qui aggrave les inégalités économiques et sociales, compromet les acquis sociaux essentiels, encourage le port d’armes, envisage la réinstauration de la peine de mort ou néglige la lutte contre les changements climatiques.

La protection de la langue française, de la culture québécoise ainsi que des cultures autochtones constitue également une priorité essentielle. Le collectif réaffirme ainsi la nécessité de résister aux géants américains du web et à leur influence croissante.

« Nous lançons un appel à nous unir et à résister face aux pressions exercées par le président Trump et son administration », poursuit Alain Saulnier. « Nous invitons la société civile, les représentants patronaux, syndicaux, communautaires, féministes, environnementaux et culturels à faire front commun pour défendre notre autonomie, notre diversité culturelle et nos acquis sociaux. »

Cette solidarité dépasse les frontières du Québec. Le collectif appelle aussi les Canadiennes et Canadiens des autres provinces à manifester la même détermination. Finalement, nous devrons, au courant des mois et années à venir, approfondir nos liens avec les citoyennes et citoyens américains qui subissent eux aussi les conséquences néfastes des politiques de l’administration Trump et travailler ensemble pour mettre en échec les visées autoritaires de cette administration.

« Face à une menace commune, nous devons nous tenir debout ensemble », conclut le collectif. « Le temps presse, c’est maintenant à nous de jouer. »

Plusieurs centaines de personnes ont déjà signé la déclaration. Notamment : Alain Saulnier, Christine Beaulieu, Christine St-Pierre, Liza Frulla, Louise Beaudoin, Yvon Deschamps, Jacques Godbout, Caroline Senneville (Présidente de la CSN), Éric Gingras (Président de la Centrale des syndicats du Québec / CSQ), Tania Kontoyanni (Présidente de l’Union des Artistes), Alain Saladzius, Alain Vadeboncoeur, Alex Norris, Anaïs Barbeau-Lavalette, Anaïs Larocque, Anne-Marie Cadieux, Ariane Charbonneau, Catherine Durand, Clément Duhaime, Deneault Alain, Destiny Tchehouali, Dominique Legault, Françoise David, Fred Pellerin, Guylaine Tremblay, Jean-Robert Bisaillon, Jean-Robert Choquet, Joanne Liu, Jonathan Durand Folco, Laure Waridel, Lorraine Pintal, Louise Caouette Laberge, Louise Sicuro, Maka Koto, Mariana Gianelli, Michel Lacombe, Michel Rivard, Michelle Chanonat, Monique Simard, Normand Baillargeon, Pierre Trudel, Ségolène Roederer, Simon Brault, Agnès Gruda, André Bélisle, André Noël, Annick Charette, Ariane Roy, Benoit McGinnis, Boucar Diouf, Camil Bouchard, Céline Bonnier, Christian Bégin, Christian Vanasse, Claude Desrosiers, Claude Legault, Claude Meunier, Dominic Champagne, Edith Butler, Édith Cochrane, Emmanuel Bilodeau, Ève Déziel, François Avard, François Delorme, François Girard, Geneviève Rochette, Geoffrey Gaquère (Directeur artistique et codirecteur général du TNM), Isabelle Vincent, Jacqueline Lemay, Janine Krieber, Jean-François Lépine, Jean-François Nadeau, Jean-Sébastien Fournier, Julie Le Breton, Lana Carbonneau, Léa Clermont-Dion, Lise Aubut, Lizann Demers, Lou Vincent Desrosiers, Louise Harel, Louise Richer, Luc Ferrandez, Mani Soleymanlou, Manon Barbeau, Marie Malavoy, Marie-Josée Lacroix, Marie-Pier Boisvert, Marion Dove, Martin Viau, Mélissa Dion, Michel Désautels, Mireille Elchacar (Mères au front), Mona Greenbaum (Fondatrice de la Coalition des familles LGBT+), Monique Savoie, Morgane Gelly, Myriam Perraton Lambert, Pascale Cormier, Patrice Michaud, Paule Baillargeon, Philippe Poullaouec-Gonidec, Pier Paquette, Pierre Curzi, Pierre Martin, Pierre-Michel Tremblay, Rachida Azdouz, Rémi Bourget, René Richard Cyr, Robin Aubert, Salam Yazbeck, Vincent Graton.

Pour apposer sa signature à l’appel à la résistance : https://bit.ly/APPEL_RESISTANCE

Le collectif pour un appel à la résistance et à solidarité face aux menaces de l’administration Trump rassemble plus de 300 signataires.

Les travailleuses et les travailleurs du Parc olympique déclenchent la grève

Quelque 200 travailleuses et travailleurs du Parc olympique ont débrayé ce matin alors que le Centre sportif du Stade ouvrait ses portes après un an de travaux à la suite d’un incendie. Les syndiqué-es sont sans convention collective depuis maintenant deux ans.

Les travailleuses et travailleurs se mobilisent contre des demandes patronales qui auraient pour effet de précariser les horaires de travail et de réduire la quantité d’emplois permanents, au profit d’emplois temporaires.

« On défend un savoir-faire essentiel pour la pérennité du Stade. Avec les difficultés qu’on a connues dans les dernières années, notre employeur n’a pas les moyens de précariser nos emplois », explique Nouhoum Doumbia, président du Syndicat des bureaux-techniques du Parc olympique.

Les travailleuses et les travailleurs demandent également les augmentations salariales octroyées au reste du secteur public et parapublic, soit 17,4 % sur 5 ans.

« Le Stade et le Parc sont des emblèmes de Montréal. Il n’est pas question que les travailleuses et les travailleurs qui leur permettent d’exister vivent dans la précarité », soutient Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Le 31 mars marque le triste anniversaire de deux années sans convention collective pour les travailleuses et les travailleurs du Parc. Il est plus que temps que le Conseil du trésor donne des mandats de négociation à l’employeur et laisse de côté sa rigidité », expliquent Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés des services publics-CSN ainsi que Kathrin Peter, vice-présidente de la Fédération des professionnèles-CSN.

« Depuis le début des assemblées, où les travailleurs et les travailleurs ont voté leur mandat de grève, on remarque une solidarité exceptionnelle entre les différents corps de métier. Cette gang va rester unie jusqu’à la fin de leur lutte pour faire entendre raison à leur employeur », conclut Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

Les syndiqué-es ont en poche quatre autres jours de grève qui pourront être utilisés dans les prochaines semaines si aucune avancée n’est faite à la table de négociations. La grève concerne de nombreux corps de métier, dont le personnel administratif et technique, le personnel de l’entretien du bâtiment et les professionnel-les comme les ingénieur-es.

États généraux du syndicalisme: l’union fait l’avenir!

Moteur de progrès social, le mouvement syndical québécois a largement contribué à l’amélioration des conditions de travail, à la reconnaissance des droits des travailleuses et travailleurs ainsi qu’au renforcement du filet social de l’ensemble de la population québécoise. Les victoires obtenues ont façonné le Québec moderne et montré la force de la solidarité syndicale et sociale.

Le monde du travail change à une vitesse fulgurante et les défis qui se dressent devant nous sont plus grands que jamais. Dans plusieurs secteurs, la précarisation s’accentue, le taux de syndicalisation stagne ou diminue. La judiciarisation croissante des relations de travail, les attaques politiques face aux lois encadrant le droit d’association — dont le projet de loi 89 est un exemple probant — et la polarisation des discours fragilisent notre capacité à défendre efficacement les intérêts des travailleuses et travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non. Le mouvement syndical québécois est à un tournant important.

Devant ces défis, les neuf principales organisations syndicales québécoises, — l’APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ — unissent leurs forces pour amorcer une réflexion commune dans le cadre des États généraux du syndicalisme, une démarche sans précédent au Québec.

Sur une période de deux ans, à travers différentes étapes de consultation, nos organisations iront à la rencontre des militantes et des militants, des travailleuses et des travailleurs, des spécialistes du monde du travail et de la société civile pour dresser un portrait juste et lucide de l’état du syndicalisme québécois et identifier les pistes de solutions pour le renforcer.

Au cœur de cette démarche: une conversation profonde et honnête sur notre avenir collectif, des discussions sur la modernisation des approches syndicales pour mieux répondre aux attentes des travailleuses et des travailleurs et pour renforcer leur pouvoir d’action face aux nouvelles réalités du monde du travail.

Le syndicalisme, ce sont des visages, des voix et des réalités qui méritent d’être entendus. Cette démarche proactive cherche à revitaliser le mouvement syndical, assurer une plus grande justice sociale et bâtir un avenir où les travailleuses et les travailleurs pourront collectivement prendre leur place.

Le 31 mars, nous marquerons le coup d’envoi de cette grande démarche collective qui met en lumière nos forces, notre solidarité et notre engagement. Une démarche que nous portons avec fierté et qui se déploie bien au-delà des différentes bannières syndicales.

C’est un projet ambitieux, à la hauteur des aspirations que nous portons pour le Québec de demain. Nous appelons les travailleuses et travailleurs ainsi que les actrices et acteurs du monde du travail à se mobiliser et à participer activement aux travaux des États généraux du syndicalisme.

Notre mouvement est toujours porté par une volonté commune de regarder vers l’avant. Aujourd’hui, nous prenons les choses en mains pour réfléchir à l’avenir du syndicalisme et renforcer les liens de solidarité entre nos organisations syndicales, pour faire plus et mieux ensemble. Il s’agit des intérêts des travailleuses et des travailleurs et de la société québécoise. Nous leur devons l’audace de cette démarche et nous y croyons.

Ensemble, nous nous donnerons les moyens d’être plus fortes et forts, plus efficaces, plus solidaires! Parce qu’une chose est certaine: l’union fait l’avenir!

L’Union fait l’avenir : Lancement des États généraux du syndicalisme

C’est avec grande fierté que le coup d’envoi a été donné aux États généraux du syndicalisme. Avec pour thème « L’union fait l’avenir », les neuf principales organisations syndicales québécoises – l’APTS, la CSN, la CSD, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ – se réunissent afin de réfléchir ensemble aux défis qui attendent les travailleuses et les travailleurs pour les prochaines années, avec en trame de fond un climat social, économique et politique en ébullition, notamment des attaques au droit de grève avec le projet de loi n° 89.

Le mouvement syndical québécois est à un tournant décisif. Les neuf principales organisations syndicales québécoises unissent leurs forces pour amorcer une réflexion collective dans le cadre des États généraux

du syndicalisme, une démarche sans précédent au Québec.

Au cœur de cette démarche : une conversation profonde et honnête sur notre avenir collectif, des discussions

sur la modernisation des approches syndicales pour mieux répondre aux attentes des travailleuses et des travailleurs et pour renforcer leur pouvoir d’action face aux nouvelles réalités du monde du travail.

Le syndicalisme, ce sont des visages, des voix et des réalités qui méritent d’être entendus. Cette démarche proactive cherche à revitaliser le mouvement syndical, assurer une plus grande justice sociale et bâtir un avenir

où les travailleuses et les travailleurs pourront collectivement prendre leur place.

Un engagement pour l’avenir du syndicalisme

« Nos organisations veulent moderniser leurs approches pour mieux répondre aux attentes variées des travailleuses et travailleurs. Depuis toujours, le syndicalisme est une force de changement. À travers luttes et revendications, nous avons façonné le Québec et obtenu des acquis précieux pour l’ensemble de la société. Aujourd’hui, les défis s’accumulent, mais nos valeurs demeurent solides. Avec cette démarche inédite, nous voulons renforcer notre action collective et bâtir un avenir plus juste et solidaire », ont déclaré conjointement les présidences des neuf organisations syndicales : Robert Comeau (APTS), Luc Vachon (CSD), Caroline Senneville (CSN), Éric Gingras (CSQ), Mélanie Hubert (FAE), Julie Bouchard (FIQ), Magali Picard (FTQ), Christian Daigle (SFPQ) et Guillaume Bouvrette (SPGQ).

Un dialogue ouvert sur des enjeux majeurs

Les États généraux permettront d’examiner plusieurs questions essentielles liées à l’avenir du syndicalisme québécois. Ils porteront sur la place du syndicalisme dans la société et son rôle dans l’amélioration du bien-être collectif, ainsi que sur la capacité des syndicats à mobiliser leurs membres et à accroître leur rapport de force. L’évolution des relations intersyndicales sera également abordée, de même que le modèle québécois en relations de travail ainsi que la représentativité et le sentiment d’appartenance des membres. Enfin, les discussions porteront sur les façons de lever les obstacles à la participation des groupes historiquement discriminés afin d’assurer une plus grande inclusion au sein du mouvement syndical.

Un processus en trois grandes étapes

Cette initiative intersyndicale s’étendra sur plus d’un an et demi et comprendra :

- une période de consultation des travailleuses et travailleurs, ainsi que de spécialistes du monde du travail et de la société civile, en 2025 pour recueillir leurs perspectives ;

- un colloque au printemps 2026 pour discuter des résultats des consultations et identifier des pistes de solution;

- un grand événement au début de 2027 pour clore les États généraux et présenter les conclusions de cette démarche collective.

En engageant un dialogue sans précédent, ces neuf organisations syndicales québécoises souhaitent poser les fondations d’un syndicalisme solide, plus inclusif et adapté aux réalités de demain.

Le Club Med de Charlevoix passe à la CSN

Après une requête en accréditation déposée en février, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) annonce aujourd’hui que la décision du Tribunal administratif du travail est tombée : les travailleuses et les travailleurs du Club Med Québec Charlevoix ont choisi d’être représentés par la CSN. La majorité des quelque 250 membres du nouveau syndicat sont dotés du statut de travailleurs étrangers temporaires.

Après cette campagne de maraudage, « la CSN est honorée d’accueillir ce nouveau groupe dans ses rangs. La volonté des employé-es du Club Med de former un syndicat CSN était manifeste. Ces derniers considèrent que notre centrale est la mieux outillée pour les représenter auprès de l’employeur et pour défendre leurs droits. Qu’à cela ne tienne, nous les appuierons jusqu’à ce qu’ils obtiennent des conditions de travail décentes. La CSN est préoccupée par la précarité dans laquelle se retrouvent ces travailleuses et travailleurs étrangers temporaires », déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La Fédération du commerce (FC–CSN) se réjouit également de la nouvelle allégeance syndicale des travailleuses et des travailleurs du géant du tout-inclus. « Nous représentons plus de 5000 membres répartis dans une soixantaine de syndicats de l’hôtellerie. Au fil des décennies et des nombreuses négociations, nous avons développé de solides compétences dans le domaine. Les salarié-es du Club Med ont choisi de s’affilier à la FC–CSN pour bénéficier de meilleurs services. Nous mettrons notre expertise du secteur hôtelier à profit pour améliorer leurs conditions de travail ainsi que leur qualité de vie », avance Michel Valiquette, responsable du secteur de l’hôtellerie et trésorier de la FC–CSN.

Les travailleuses et les travailleurs du Club Med ont décidé de prendre leur orientation syndicale en main. « Nous sommes très heureux de les accueillir après des mois à développer une relation de proximité avec eux. J’ai senti de l’espoir chez ces travailleuses et ces travailleurs et nous sommes prêts à les appuyer dans la défense de leurs droits, coûte que coûte. Nous saurons répondre à leurs attentes », affirme sans détour Barbara Poirier, présidente du Conseil central Québec–Chaudière-Appalaches–CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Club Med Québec Charlevoix–CSN regroupe près de 250 membres. Il est affilié à la Fédération du commerce–CSN qui compte environ 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l’agroalimentaire, des finances et du tourisme. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches–CSN, fondé en 1918, regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la capitale nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45 000 membres issus de tous les secteurs d’activité.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s’engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

Grève dans le transport adapté d’exo

L’équipe qui organise le transport adapté pour exo dans l’ensemble des couronnes nord et sud de Montréal est en grève aujourd’hui. La négociation de la première convention collective de ce syndicat s’étire depuis plus d’un an. Il s’agit de la première journée de grève d’un bloc de cinq jours qui a été voté à l’unanimité par les membres le 14 décembre dernier.

L’une des tâches de ces travailleuses et travailleurs est de répondre aux demandes de personnes handicapées et de coordonner leurs déplacements avec les sous-traitants embauchés par exo. « Notre employeur ne reconnaît pas la complexité de notre travail et l’importante responsabilité qu’implique la coordination du transport de personnes handicapées », affirme Irina Anghelescu, présidente par intérim du Syndicat des travailleuses et des travailleurs d’exo-transport adapté–CSN. Ce syndicat compte un peu moins de 30 membres depuis la scission du service, qui a coûté leur poste à quelque 20 personnes au sein de l’équipe qui gère le transport adapté d’exo. Le syndicat tient à spécifier que tous les transports liés à des raisons médicales continueront d’être planifiés et effectués pendant la grève, comme prévu par le Tribunal administratif du travail.

« On est mal payé dans l’industrie du transport adapté si on se compare à la STM, au RTL ou à la STL, alors qu’exo est pourtant le deuxième plus important acteur de ce secteur », ajoute la présidente par intérim, qui précise que les négociations achoppent toujours sur les salaires, les conditions de travail et les avantages sociaux.

« Le modèle de transport collectif à bas coût d’exo n’est pas la solution pour obtenir un service à la hauteur des besoins des personnes handicapées qui nécessite un personnel expérimenté », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN.

Notons que le siège social d’exo est à Montréal, mais que le transport adapté est organisé à partir de Sainte-Thérèse et de McMasterville. Le syndicat qui représente les inspecteurs d’exo est lui aussi en négociation et en moyens de pression ces jours-ci.

« Les dirigeants d’exo doivent prendre acte de la syndicalisation du personnel de transport adapté et cesser de repousser la mise en place d’une première convention collective. Avec un vote de 100 %, la mobilisation de ce groupe sera très certainement au rendez-vous », affirme Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs d’exo – transport adapté–CSN compte près de 30 membres. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN), qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 69 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Elle compte 20 syndicats et plus de 5 000 membres dans le transport en commun. Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN) rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d’Eeyou Istchee Baie-James. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l’ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

Mandat de grève adopté à 97 % au centre de distribution Jean Coutu

En réaction à des offres insuffisantes, les salarié-es de l’immense centre de distribution Jean Coutu ont voté à 97 % en faveur d’un mandat de grève de cinq jours à utiliser au moment voulu. Jean Coutu et Metro doivent en faire plus pour freiner la sous-traitance et partager les profits avec les salarié-es.

Les près de 900 salarié-es du centre de distribution Jean Coutu ont adopté ce mandat de grève alors que la négociation ne chemine pas assez rapidement et que plusieurs enjeux majeurs restent sur la table. Non seulement l’employeur porte des demandes de reculs inacceptables pour le syndicat, mais ses offres salariales entraineraient un appauvrissement des travailleurs et des travailleuses. Le centre de distribution, qui est en fonction 24 heures sur 24, joue un rôle névralgique dans les activités des pharmacies Jean Coutu et Brunet.

« Les travailleurs et les travailleuses du centre de distribution Jean Coutu ont parlé : en adoptant le mandat de grève, ils disent clairement à l’employeur que ses offres ne font pas le travail. Notre négociation doit permettre de régler le fléau de la sous-traitance et d’augmenter nos salaires après une vague inflationniste importante », explique Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC entrepôt–CSN.

« Jean Coutu et Metro ne font pas pitié. Les profits se comptent par millions et tout ça, c’est grâce au travail de salarié-es comme ceux du centre de distribution de Varennes. L’entreprise ne peut pas continuellement s’en mettre plus dans les poches. Elle doit partager ses profits avec celles et ceux qui font le travail sur le plancher », poursuit Serge Monette, président de la Fédération du commerce (FC–CSN).

« La négociation chez Jean Coutu a un impact important en Montérégie. Les travailleurs et les travailleuses sont prêts à se faire entendre pour améliorer leurs conditions de travail et leur salaire. Ils vont se mobiliser pour s’assurer que leur employeur montre l’exemple en accordant de bonnes conditions », de conclure Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie–CSN.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s’engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

La FTQ, la CSN et la CSQ interpellent le premier ministre François Legault

Après avoir réclamé tour à tour, en commission parlementaire la semaine dernière, le retrait du projet de loi 89 du ministre du Travail, Jean Boulet, la FTQ, la CSN et la CSQ demandent aujourd’hui une rencontre avec le premier ministre François Legault à ce sujet, et ce, dans les meilleurs délais.

« Dans le contexte de grande incertitude et d’imprévisibilité que l’on connaît actuellement sur le plan économique, nous sommes extrêmement inquiètes, comme organisations syndicales qui représentent près d’un million de travailleuses et de travailleurs québécois, de constater que le ministre Boulet continue à faire fi de nos appels répétés au retrait du projet de loi», ont insisté Magali Picard, présidente de la FTQ, Caroline Senneville, présidente de la CSN et Éric Gingras, président de la CSQ.

« Nous souhaitons rencontrer dès que possible M. Legault à ce sujet, car l’heure est grave. Nous voulons discuter avec lui des enjeux, puisque la paix sociale est actuellement compromise par ce projet de loi qui vient brimer les travailleuses et les travailleurs dans leur capacité à améliorer leurs conditions de travail », ont poursuivi les porte-parole.

« S’il est adopté, ce projet de loi appauvrira l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du Québec. C’est tout simplement inacceptable. Il s’agit d’une provocation inutile, au moment même où le gouvernement appelle à la plus grande cohésion sociale pour faire face aux menaces tarifaires de l’administration Trump. Pourquoi alors choisir la voie de la confrontation plutôt que de miser sur le dialogue social si cher au ministre Boulet ? », ont renchéri les porte-parole.

Actions à venir

De nombreuses actions sont à prévoir à travers le Québec au cours des prochaines semaines si le projet de loi est maintenu. « Nos travailleuses et nos travailleurs sont en colère. Tant et aussi longtemps que le projet de loi 89 sera sur la table, nous serons sur le terrain. Un tel bouleversement dans le fragile équilibre patronal-syndical ne se fera pas sans heurts. Penser le contraire relève de l’insouciance », ont conclu Magali Picard, Caroline Senneville et Éric Gingras.

Entente de principe acceptée aux Autobus Gil-Ber

Hier soir, lors d’une assemblée générale tenue à Rawdon, le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber a adopté leur récente entente de principe à 97 % par voie de scrutin secret.

« À la grande satisfaction des membres, le nombre d’échelons a été réduit pour atteindre plus rapidement le sommet des échelles salariales. Dépendant des heures effectuées et des postes occupés au 1er juillet 2025, les augmentations salariales varieront de 14 à 37,5 %, du fait que les salaires passent de taux horaires à une rémunération hebdomadaire. D’une durée de quatre ans, le nouveau contrat de travail permet d’accumuler l’ancienneté plus rapidement et d’obtenir 10 congés de maladie après quatre ans de service au lieu de sept ans », précise Josée Dubé, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN.

« Nous sommes très heureux d’avoir appuyé ces travailleuses et travailleurs qui accomplissent un travail difficile chaque matin alors que des milliers d’élèves doivent se rendre à leur lieu d’apprentissage. Les membres peuvent être fiers d’avoir obtenu de tels gains », souligne Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière–CSN.

À Propos

Le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber–CSN rassemble 65 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics–CSN (FEESP–CSN). La FEESP–CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière–CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14 000 membres sur l’ensemble du territoire de Lanaudière.

On demande aux Québécoises et Québécois de s’habituer à des services insuffisants

La CSN est soulagée que le ministre des Finances, Éric Girard, ait fait le choix d’augmenter le déficit pour l’année 2025-2026. « Nos services publics sont déjà en lambeaux et notre économie doit se préparer à encaisser un grand choc, il aurait été catastrophique de continuer sur cette lancée. Mais 2025-2026, c’est une photo. Avec un gel d’embauche dans le secteur public maintenu jusqu’en avril 2026, si on regarde le film que nous propose le gouvernement Legault pour les prochaines années, on ne rira pas beaucoup ! », déclare la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

La CSN est en effet d’avis que le ministre des Finances aurait dû saisir l’occasion de ce budget pour mettre de côté sa stratégie trop rapide de retour à l’équilibre des finances publiques, qu’il maintient pour 2029-2030. « Pour atteindre cet équilibre en 2029-2030, on parle de résorber l’écart de 1 milliard en 2027-2028 et de 2,5 milliards en 2028-2029 et 2029-2030. Pendant ce temps, on continue de verser des milliards dans le Fonds des générations, privant le Québec de plus de 2,2 milliards par année, alors que les objectifs ayant justifié sa mise en place ont déjà été atteints. Les deux mains de notre gouvernement doivent travailler ensemble ! », continue la présidente.

Aide aux entreprises pour faire face au choc tarifaire, mais à peu près rien pour la formation de la main-d’œuvre

De plus, la CSN déplore que dans le contexte de guerre commerciale que nous connaissons, l’aide aux entreprises est bien présente, mais quasiment rien n’est prévu pour les travailleuses et les travailleurs qui risquent d’être mis à pied, surtout en ce qui a trait à la formation de la main-d’œuvre. « Bien de l’argent est investi en infrastructures, mais aucun budget n’est prévu pour la formation de la main-d’œuvre, sauf dans le domaine de la construction. Mais ce n’est pas vrai que toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui seront peut-être licenciés en raison de la guerre commerciale se tourneront vers ce domaine ! On pense au béton, mais on pense bien peu aux salarié-es, alors que ce sont eux qui font fonctionner le Québec », enchaîne Mme Senneville.

Parmi les diverses mesures d’aide aux entreprises, le gouvernement annonce un soutien particulier pour le secteur forestier. « Mais on attend toujours le Plan d’action sur cette question. Les organisations syndicales doivent être consultées à ce propos », continue la présidente.

Santé et services sociaux

La centrale n’est pas du tout rassurée de constater un famélique 3% de prévision d’augmentation des dépenses en santé et services sociaux en 2025-2026. Qu’en sera-t-il à moyen terme ? « Comment est-ce possible d’améliorer les services dans ce contexte ? Est-ce à dire que le ministère de la Santé et Santé Québec vont continuer de donner encore plus de place au privé dans notre réseau public ? Faire des profits sur la maladie, ça ne devrait pas être possible », martèle la présidente.

Éducation et enseignement supérieur

La centrale sonne un son de cloche similaire pour le réseau de l’éducation et d’enseignement supérieur. « La faible hausse des dépenses pour ces deux ministères ne permettra pas non plus d’améliorer les services dont les élèves et les étudiant-es ont besoin. On maintient à peine. Donc, on n’améliore pas ! Habituez-vous à des services insuffisants, c’est le message qu’on lance », déplore la présidente.

De grands absents

En terminant, la CSN déplore le peu d’importance accordé à l’environnement, au transport collectif et à la construction de nouveaux logements sociaux. « Les dépenses dans les infrastructures de mobilité sont principalement pour le réseau routier, qui oui, nécessite d’être amélioré. Mais l’avenir, pour la réduction des GES, c’est le développement de projets de transport collectif structurants, ce qu’on ne voit pas dans ce budget. Et malgré la crise du logement dramatique que l’on connait, le budget Girard ne prévoit aucun nouvel investissement pour la construction de logements sociaux. C’est une occasion manquée de grands chantiers d’infrastructures publiques, qui aurait créé des emplois et qui aurait répondu à un besoin criant de logements réellement abordables ».

À propos

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

PL89: un projet de loi qui ne passe pas

Un grand nombre de manifestantes et de manifestants se sont rassemblés ce midi, devant les bureaux du ministère du Travail à Montréal, afin de signifier leur profond mécontentement face au projet de loi 89.

Bruyants et visibles, les travailleuses et les travailleurs ont répété, une fois de plus, que le projet de loi du ministre du Travail, Jean Boulet, vient déséquilibrer le fragile équilibre existant entre employeurs et syndicats, faisant ainsi pencher la balance du côté des patrons. « Le projet de loi 89 du ministre Boulet a été présenté pour faire plaisir aux patrons et affaiblir les travailleuses et les travailleurs, a dénoncé la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN), Dominique Daigneault. En limitant le droit de grève, le gouvernement ne provoquera ni plus ni moins que leur appauvrissement. Et ça, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les finances de l’État et plus largement, pour l’économie du Québec. »

De passage en commission parlementaire à propos du projet de loi la semaine dernière, la CSN, par la voix de sa présidente Caroline Senneville et de son 1er vice-président, François Enault, a demandé le retrait pur et simple du projet de loi. « L’offensive du ministre est injustifiée, puisqu’il possède déjà des moyens pour intervenir dans un conflit et pour forcer les parties à s’entendre. De plus, devant le contexte politico-économique particulièrement difficile, entre autres, pour les travailleuses et les travailleurs Jean Boulet aurait dû les assurer du soutien du gouvernement plutôt que de foncer tête première vers une confrontation inutile », a renchéri Dominique Daigneault.

La CSN entend dénoncer haut et fort le projet de loi 89 au cours des prochaines semaines. « Pour nous, il s’agit d’une provocation délibérée envers les travailleuses et les travailleurs. Des manifestations comme celle d’aujourd’hui, il y en aura d’autres, tant et aussi longtemps que le ministre ne retirera pas son projet de loi », a conclu la présidente du CCMM–CSN, Dominique Daigneault.

Résistons aux menaces de Donald Trump

Nous, soussignés, citoyens et citoyennes du Québec de toutes allégeances, tenons à exprimer notre indignation contre la volonté affichée par le président américain, Donald Trump, de nous étrangler avec ses tarifs douaniers et son chantage, dans le but d’inciter à notre annexion aux États-Unis. Il n’est absolument pas question pour nous du Québec de devenir américains. Qu’on se le tienne pour dit ! Nous sommes trop attachés aux valeurs démocratiques, culturelles et sociales développées au cours des ans par notre société.

Il n’est pas question pour nous de reculer sur l’égalité hommes-femmes, leurs droits comme le droit à l’avortement, à l’équité salariale, les droits à la diversité sexuelle des LGBTQ+ et les mesures pour contrer la discrimination raciale et pour favoriser la diversité.

Nous ne voulons pas importer ici une société qui consacre l’inégalité entre les plus démunis et les plus riches de la société. Ainsi, il n’est pas dans nos plans d’établir des soins de santé payants et privés, ou encore de renoncer à se faire soigner, faute de moyens. De la même façon, nous ne voulons pas que les jeunes soient tenus de rembourser leurs dettes d’études jusqu’à la retraite. Nous tenons également à notre réseau de services de garde éducatifs et à nos congés parentaux.

Nous résisterons collectivement afin de préserver notre liberté de penser, de débattre, de produire et de diffuser des connaissances et des savoirs diversifiés, nécessaires pour édifier une société plus juste, tolérante et équitable.

D’autre part, nous ne ferons pas un retour en arrière en rétablissant la peine de mort, abolie depuis plusieurs décennies au pays, ou en encourageant le port d’armes chez nous. De plus, nous ne voulons pas mettre de côté nos engagements et nos préoccupations en faveur de la protection de l’environnement afin de faire face au défi que constituent les changements climatiques. L’avenir de la planète n’attendra pas.

Enfin, nous tenons à protéger nos droits linguistiques, notre culture ainsi que les cultures autochtones. En ce sens, nous ne supporterons pas que la culture américaine prenne le dessus sur nos ondes radio et télé, de même que sur les plateformes numériques, propriété des multimilliardaires américains. À plus ou moins long terme, nous devons même viser à nous affranchir des géants américains du web et de leurs plateformes.

Ainsi, nous lançons aujourd’hui un immense appel à résister et à être solidaire face à la menace qui nous vient du bureau Ovale. Ces menaces pèsent un poids particulier pour la nation québécoise qui doit de tout temps imposer ses choix, notamment en matière d’exception culturelle, ou encore de gestion de l’offre sur le plan économique. Nous en appelons à la population, à la société civile, aux représentants patronaux, syndicaux, aux groupes communautaires, aux groupes de femmes, environnementaux et de toutes les communautés de la diversité et des communautés culturelles, à faire front commun.

Cette solidarité est devenue nécessaire. Tous et toutes, nous avons actuellement un ennemi commun : l’administration du président américain. La même intention de se défendre contre les pressions exercées par Donald Trump existe partout dans le reste du Canada. Nous les encourageons, là aussi, à tenir bon et à développer la même unité. Nous souhaitons également établir des ponts avec nos amis américains qui découvrent, jour après jour, les dégâts causés par les premiers mois au pouvoir du président Donald Trump et son administration.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous invitons la population et les forces vives du Québec de toutes allégeances à se mobiliser et à résister face aux menaces de Donald Trump, car le temps nous presse.

À nous de jouer !

Université Concordia : les auxiliaires d’enseignement et de recherche obtiennent une augmentation de 20 %

Après une semaine de grève et de mobilisation, les 2 000 auxiliaires d’enseignement et de recherche de l’Université Concordia ont obtenu des protections substantielles contre l’inflation. À l’été 2026, ils bénéficieront d’une augmentation de salaire de 20 %.

« Ces gains changeront nos vies et nous les devons à la mobilisation exceptionnelle des membres du syndicat. Nous entendons poursuivre sur notre lancée dans les années à venir et réaliser d’autres victoires », explique Ria Mayer, membre du comité de négociation et étudiante à la maîtrise en philosophie.

Le syndicat a également obtenu le premier système de ratio étudiant-auxiliaire d’enseignement du pays. Ce ratio assure désormais qu’un nombre minimum d’heures pour les auxiliaires d’enseignement sera prévu par étudiant de premier cycle inscrit à l’université, garantissant ainsi le maintien de la qualité de l’enseignement.

« Ce gain historique mettra un terme à la dégradation de l’enseignement pour les étudiants. Depuis quelque temps, la charge de travail des auxiliaires ne cesse d’augmenter, réduisant le temps que nous pouvons consacrer à aider chacun des élèves », ajoute Mayers.

« Depuis que le syndicat s’est joint à la CSN l’an dernier, il a mis toutes ses énergies à créer le rapport de force nécessaire pour obtenir ces gains. La lutte porte fruit, comme le démontre encore une fois les membres », explique Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN.

« Après une année de négociations, il était temps que les auxiliaires d’enseignement et de recherche de Concordia obtiennent une entente à la hauteur de leur contribution, laquelle est essentielle à la qualité de l’enseignement à l’Université », conclut Seleha Hedaraly, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN (FNEEQ–CSN).

« La hausse du coût de la vie a des impacts importants sur les auxiliaires d’enseignement qui vivent souvent une grande précarité financière. Ils doivent leurs gains à leur courage et leur détermination, chapeau! » conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN.