Ces dernières semaines, en raison des mauvaises priorités établies par les ministres de la CAQ, on a beaucoup entendu parler de cotisations syndicales et du fait qu’elles seraient utilisées pour « autres choses que la défense des droits des travailleuses et des travailleurs ». Eh bien, nous avons des petites nouvelles pour le gouvernement : la loi qui régit les syndicats stipule que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membres. » Autrement dit, si nous ne nous préoccupions pas des enjeux politiques, on ne serait pas conforme à la loi !

Allant plus loin, le gouvernement a même décidé de déposer un projet de loi pour rendre facultative une partie du montant de la cotisation syndicale. Le problème, c’est qu’il n’a aucune idée de la méthode de calcul utilisée pour fixer une telle cotisation et surtout, comment elle est utilisée concrètement. En tant que trésorier de la CSN, je trouve important d’expliquer tout cela.

Comment établit-on la cotisation syndicale ?

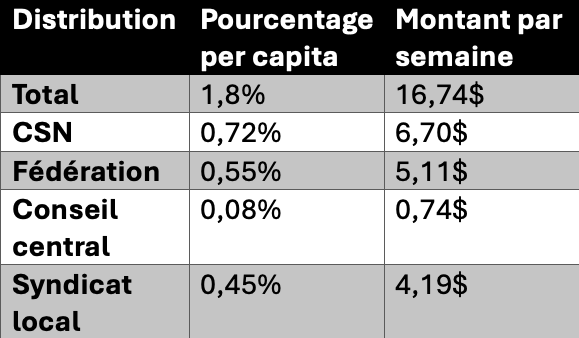

Premièrement, le pourcentage de la cotisation est décidé démocratiquement par les membres lors d’un vote dans une assemblée générale, soit à la constitution du syndicat ou dans une assemblée générale ultérieure. À la CSN, le pourcentage moyen est de 1,8 %.

Si on applique ce 1,8 % sur le salaire annuel moyen des travailleuses et travailleurs affiliés à la CSN, qui est de 48 350 $, cela équivaut à une cotisation syndicale annuelle de 870,30 $. Quand on ramène cela sur une semaine, ça donne 16,74 $.

De cette cotisation, une partie demeure dans la caisse du syndicat local. Cela permet aux représentantes et représentants élus du syndicat de réaliser tous les mandats qui leur sont confiés par les membres en assemblée, tels que l’accueil des membres, l’application des droits prévus à l’entente collective, le règlement de mésententes, la négociation de la convention collective, la prévention et la défense en santé et en sécurité du travail et la gestion des activités du syndicat.

D’autres parties de la cotisation vont à la CSN, au palier régional ainsi qu’au secteur d’emploi, soit à la fédération à laquelle le syndicat est affilié.

Tout cet argent sert à la défense des droits des travailleuses et des travailleurs. Sur le 1,8 %, 0,72 % revient à la CSN. À quoi sert ce 0,72 % ? Encore à défendre les droits. Par exemple, nous avons un service juridique. Ce dernier sert à défendre les travailleuses et travailleurs et peut même aller jusqu’à les représenter au Tribunal administratif du travail. Nous avons aussi un service de santé-sécurité et d’environnement. Ce service accompagne les travailleuses et les travailleurs qui vivent des problématiques en matière de santé et de sécurité, notamment à la défense des accidenté-es.

14 sous pour les campagnes

Si l’on observe le budget triennal de 322 millions $ de la CSN, on constate que la proportion qui sert au financement des campagnes se chiffre à 7,4 millions $. Concrètement, qu’est-ce que ça signifie quand on applique ce montant à la cotisation syndicale moyenne d’un membre ? Du 16,74 $ de tout à l’heure, ça correspond à 14 sous par semaine. 14 sous. Eh oui, vous lisez bien 14 sous. C’est ce montant que le gouvernement veut rendre facultatif. Pour nous museler.

Ce montant cotisé par membre, tout de même minime en proportion de tout le reste, nous permet cependant de faire de grandes choses. Notamment, de mener des luttes pour les travailleuses et les travailleurs, comme celle livrée pour l’équité salariale. Il nous permet aussi de défendre le système de santé vraiment public et de lutter pour l’augmentation du salaire minimum. Ces luttes, nous les menons pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs.

Leçon de transparence

On parle aussi du manque de transparence des syndicats quant à leur budget. Les états financiers de la CSN ne sont pas uniquement produits par le trésorier et ensuite rendus publics. Il existe un comité de surveillance, comme dans tous les syndicats d’ailleurs, dont les membres sont élus en assemblée générale, qui s’assurent que tout est bien en règle. Et, en plus de tout ça, tous les trois ans, la firme Deloitte vérifie nos états financiers.

De plus, par souci de transparence, deux fois par année – et une fois approuvée en instance –, nos états financiers sont déposés sur notre site web, pour que tous puissent les consulter.

Peut-on en dire autant des finances du gouvernement de la CAQ ?