Alors que les impacts de la pandémie continuent à frapper de nombreux milieux de travail, la CSN cible trois chantiers majeurs pour 2021, une année qui marque le centième anniversaire de la fondation de la centrale syndicale : la santé et la sécurité au travail, les négociations du secteur public et la relance économique et sociale du Québec.

C’est la semaine prochaine que commenceront les travaux parlementaires entourant le projet de loi 59 visant à réformer les lois en matière de santé et de sécurité au travail. Pour la CSN, les reculs que subiraient certains secteurs portent malheureusement ombrage aux avancées dont pourraient bénéficier d’autres milieux de travail.

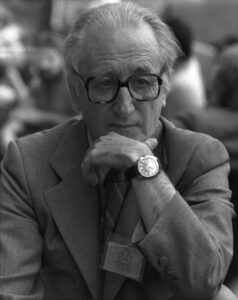

« Les mesures particulières dont bénéficiaient les secteurs prioritaires, notamment l’industrie lourde, ont démontré toute leur utilité au cours des trente dernières années, notamment au vu de la baisse importante d’accidents et de décès au travail, rappelle le président de la CSN, Jacques Létourneau. Il est inconcevable que le gouvernement puisse préconiser un retour en arrière, notamment en voulant réduire le temps alloué aux représentantes et aux représentants à la prévention pour qu’ils puissent faire leur travail. »

Pour le président de la CSN, le projet de loi doit être bonifié afin que soient reconnus les problèmes de santé mentale, notamment en matière d’épuisement professionnel. Les niveaux de risque associé aux différents secteurs d’emploi doivent également être revus. « Le réseau de la santé et des services sociaux est le secteur d’où provient le plus grand nombre de réclamations à la CNESST. C’était vrai avant la pandémie, ce l’est encore plus aujourd’hui. Que le gouvernement puisse considérer ce secteur comme étant à faible risque relève d’un raisonnement qui nous sidère, mais nous croyons que ces incohérences pourront être corrigées en commission parlementaire », déclare Jacques Létourneau.

Le président de la CSN demande par ailleurs au gouvernement et aux employeurs de renforcer les mesures de prévention afin de sécuriser les milieux de travail qui demeurent opérationnels malgré les mesures de confinement mises en place depuis les Fêtes.

Urgence d’agir pour les services publics

La CSN déplore que le premier ministre François Legault, après en avoir appelé à un règlement rapide des négociations du secteur public en avril dernier, ait modifié unilatéralement les conditions de travail du secteur public. À cette fin, il a multiplié les arrêtés ministériels pour ensuite se désintéresser complètement du renouvellement des conventions collectives des travailleuses et des travailleurs œuvrant dans les réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des organismes gouvernementaux.

« On va se le dire clairement : c’est le point mort aux tables de négociation, signale le président de la CSN. À ce sujet, la pandémie ne peut tout excuser, surtout pas la lenteur du gouvernement à octroyer les mandats nécessaires à ses équipes de négociation pour régler des conventions collectives échues depuis bientôt un an. Si la pandémie a bien démontré une chose, après tant d’années de compressions et de sous-financement de nos services publics, c’est bien l’urgence d’améliorer les conditions de travail des employé-es de l’État et d’augmenter les salaires, particulièrement pour les bas salarié-es. La situation dans le réseau de la santé est tout à fait déplorable. Mais on sait très bien que le délestage actuel ne serait pas aussi catastrophique si nos services publics n’étaient pas aux prises avec les problèmes criants de rareté de main-d’œuvre, principalement occasionnés par des décennies de négligence gouvernementale. »

L’ensemble des syndicats du secteur public de la CSN, qui représentent plus de 160 000 salarié-es de l’État, se réuniront les 28 et 29 janvier prochains avant de consulter ceux-ci sur une amplification des moyens de pression incluant le recours possible à la grève.

Relance économique et sociale

Enfin, le président de la CSN réitère, une fois de plus, son appel au premier ministre à mettre en place les mécanismes de dialogue social visant à poser collectivement les bases de la relance sociale et économique du Québec.

« Le premier ministre annonce depuis des mois un plan de relance pour le Québec. Pour l’instant, nous n’avons eu droit qu’à une série de mesures d’urgence, mais rien de structurant pour l’économie et l’emploi », souligne Jacques Létourneau.

Le salaire minimum, qui ne sera haussé qu’à 13,50 $ l’heure en mai prochain, demeure un véritable frein pour l’économie du Québec tout en gardant des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs du Québec dans la pauvreté. «L’une des choses que la pandémie a bien mises en relief, c’est à quel point nos vies dépendent de travailleuses et de travailleurs essentiels qui vivent dans des conditions totalement déplorables. Le salaire minimum doit être haussé à 15 $ l’heure. Comme société, nous partageons collectivement cette obligation », de déclarer M. Létourneau.

En vue du prochain budget du Québec, la CSN demande au gouvernement de revoir sa stratégie budgétaire, adoptée il y a plus de vingt ans. « Le Québec doit suspendre ses versements au Fonds des générations et abandonner cette stratégie de gestion de la dette. L’ensemble des revenus du gouvernement doit pouvoir être consacré aux budgets de nos services publics, notamment en santé et en éducation, en fonction des problèmes ahurissants auxquels nous faisons face actuellement. »

Un 66e congrès en mode virtuel la semaine prochaine

Reporté en raison de la pandémie alors qu’il devait se dérouler au printemps dernier, le 66e Congrès de la CSN aura lieu du 18 au 21 janvier en mode totalement virtuel. Environ 2000 participantes et participants y sont attendus. Les délégué-es se pencheront sur les orientations du prochain mandat de la centrale syndicale et procéderont à l’élection des membres du comité exécutif de la CSN, dont le résultat sera connu jeudi prochain.