Après avoir martelé que le gouvernement devait laisser de côté la perspective d’un gel salarial pour les employés du secteur public, les porte-parole du Front commun dénoncent le fait de voir le Conseil du trésor remanier ses offres tout en conservant le même cadre financier.

« Le gouvernement n’a vraiment pas compris le message, remarque le président de la FTQ, Daniel Boyer. Plutôt que de nous offrir un gel les deux premières années, Martin Coiteux nous offre un gel pour la première… et la dernière année. Ça demeure 3 % sur 5 ans et nos membres vont continuer de s’appauvrir. Est-ce que le gouvernement envoie un signal aujourd’hui ? Oui : un très mauvais signal. »

À l’invitation du Conseil du trésor, le Front commun avait accepté de procéder à des travaux visant à corriger certaines incohérences constatées dans les structures salariales. Mais les principes devant guider cette démarche avaient été clairement exprimés par les organisations syndicales : des correctifs à la hausse pour certains titres d’emplois ne pouvaient être accordés aux dépens d’autres salariés. Or, la proposition déposée par le Conseil du trésor va exactement dans le sens contraire. « Nous évaluons qu’environ 18 000 salariés, très majoritairement des catégories d’emploi féminines, verraient leur salaire diminuer, une baisse pouvant aller jusqu’à 24 % dans certains cas, indique la vice-présidente de la CSN, Francine Lévesque. Pour ces personnes, c’est une proposition complètement inacceptable. Pour plusieurs catégories d’emploi, le salaire d’entrée serait diminué : c’est donc sur le dos des jeunes salariés que le gouvernement finance sa restructuration. »

« Certes, le gouvernement jette un peu de lest sur le régime de retraite, mais sa volonté de diminuer les rentes des employés de l’État demeure, souligne la porte-parole du SISP, Carolle Dubé. Le Conseil du trésor maintient sa volonté d’augmenter la pénalité actuarielle et de faire passer l’âge de la retraite sans pénalité, progressivement, de 60 à 62 ans. L’impact demeure le même : une diminution des revenus pour les salariés de l’État. Les départs à la retraite massifs ne vont donc pas cesser pour autant ! »

Le Front commun déplore également les nombreux blocages qui persistent aux différentes tables sectorielles de négociation. Le gouvernement maintient de nombreuses demandes de reculs totalement injustifiées en raison des problèmes marginaux qu’elles sont censées solutionner.

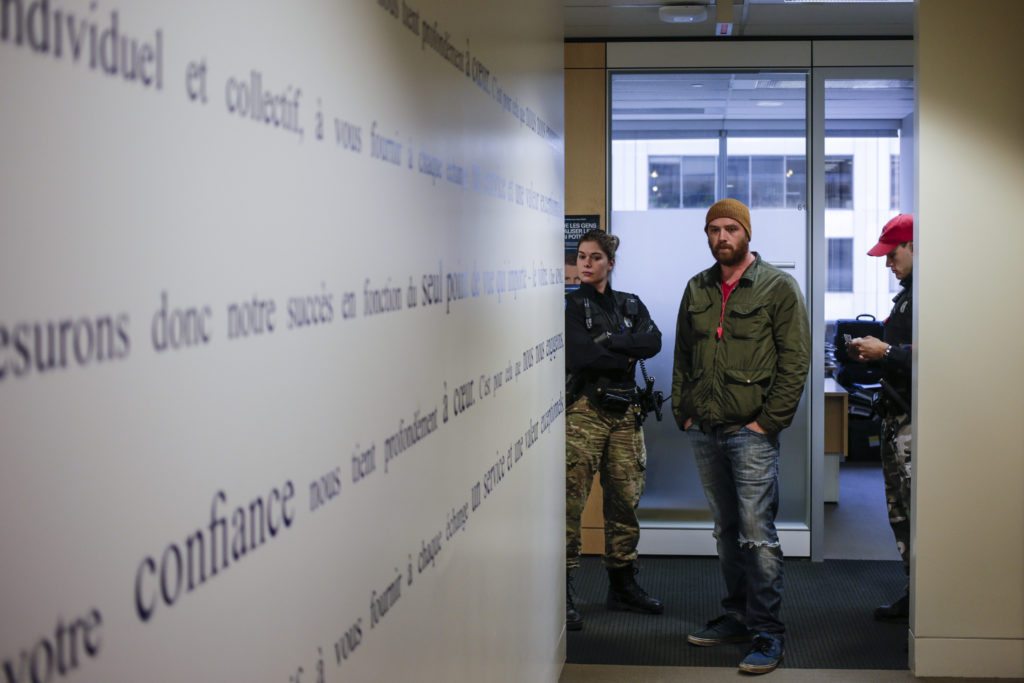

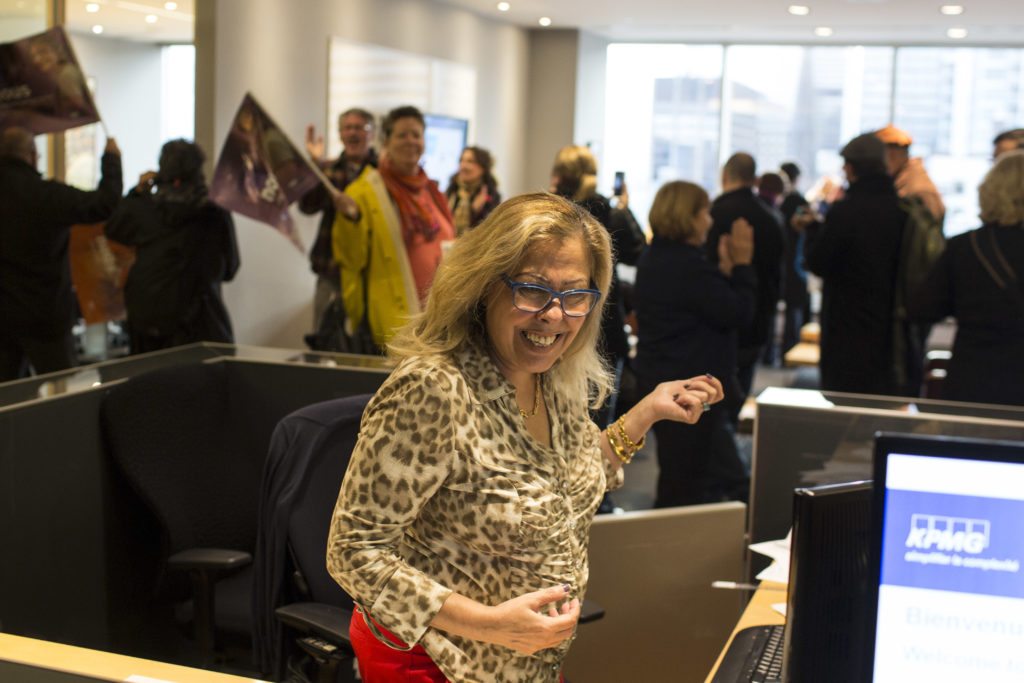

En raison du manque d’avancées sérieuses à la table de négociation, le Front commun poursuivra son mouvement de grève tournante au cours de la semaine. En alternance, les différentes régions du Québec seront en grève aux dates suivantes :

- 9 et 10 novembre : Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Lanaudière, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec;

- 12 et 13 novembre : Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec, Mauricie, Québec et Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les fonctionnaires et ouvriers de la fonction publique du Québec ainsi que de l’Agence du revenu du Québec;

- 16 et 17 novembre : Montréal, Laval et les salariés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

À propos

Le Front commun regroupe le Secrétariat intersyndical des services publics (SISP, formé de la CSQ, du SFPQ et de l’APTS), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Ensemble, ces organisations représentent plus de 400 000 travailleuses et travailleurs des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la fonction publique du Québec. Les conventions collectives du secteur public sont échues depuis le 31 mars 2015.