Alors que la presse écrite vit la plus grande crise de son histoire, les mesures annoncées par le gouvernement Trudeau dans son budget représentent un pas dans la bonne direction, mais une déception quant à l’ampleur des mesures, estiment la Fédération nationale des communications (FNC–CSN) et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

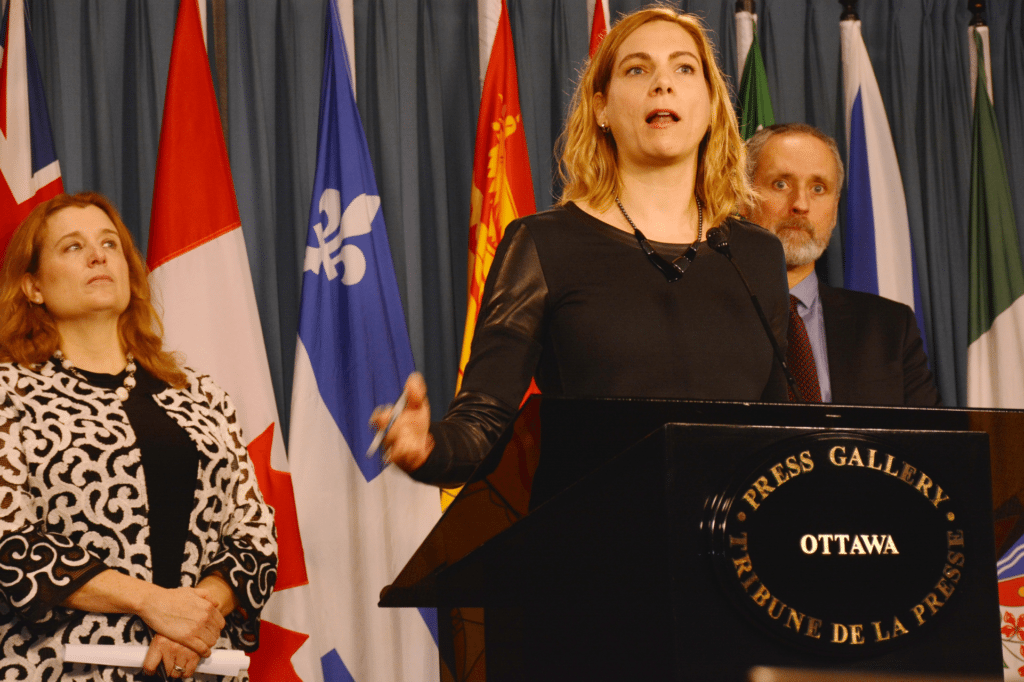

L’aide de 10 millions de dollars par année (50 millions sur cinq ans) pour les médias locaux dans les régions mal desservies marque la reconnaissance de la crise et du fait que la presse est en danger. Toutefois, selon la présidente de la FNC–CSN, Pascale St-Onge, le gouvernement a fait le choix de s’en tenir à des montants insuffisants et d’abandonner une grande partie des salles de nouvelles canadiennes. « C’est très loin des besoins réels. Ça ne touche qu’un petit nombre de médias locaux et certains des médias les plus fragiles n’auront probablement pas accès à ces mesures. Nous restons donc sur notre appétit, mais nous n’avons pas le choix de continuer la bataille pour sensibiliser les élus et la population au sujet des impacts de la crise sur l’information de qualité. » La FNC–CSN souhaite continuer les discussions avec le gouvernement Trudeau pour mettre en place des solutions. Déjà, la fédération compte sur de nombreux appuis de sénateurs et de députés à la Chambre des communes, y compris chez les libéraux.

Tout un secteur à risque

Ce ne sont d’ailleurs pas que les journaux locaux qui sont à risque, mais tous les journaux imprimés ou numériques qui se battent actuellement pour leur survie. Même les grands médias qui font partie de conglomérats ne pourront continuer d’opérer longtemps si les revenus ne sont plus au rendez-vous. Récemment, l’éditeur du Toronto Star, le journal le plus lu au Canada, a avancé que son journal pourrait fermer si rien n’est fait.

La question de l’iniquité fiscale envers nos entreprises canadiennes est également au cœur du débat. « Le ministre Morneau a raté une belle occasion d’aller chercher l’argent dans les poches des Netflix, Google et Facebook, comme l’ont déjà fait plusieurs pays. Plusieurs géants étrangers ne paient pas leur part d’impôts et imposent une concurrence inéquitable envers les entreprises d’ici. La survie de la presse passe par un ensemble de mesures et celle-ci est en quelque sorte l’éléphant dans la pièce. Allons chercher l’argent là où il est pour la réinvestir dans la production de contenus », souligne Pascale St-Onge.

Qui plus est, des mesures pour encourager la publicité dans nos médias canadiens, plutôt que sur les plateformes numériques américaines, auraient pu être introduites, de même que des engagements du gouvernement pour favoriser nos médias dans ses investissements en publicité fédérale.

Diversité de l’information et des points de vue

À terme, c’est la diversité de l’information et tout son écosystème qui se verront bousculés. « Si d’autres journaux disparaissent, c’est l’accès à une information diversifiée et à des enquêtes sérieuses qui s’en trouvera d’autant réduite, poursuit Stéphane Giroux, président de la FPJQ. Ce sont aussi des points de vue divergents qui seront occultés. Il ne faut pas oublier que le choc des idées est essentiel en démocratie et que celles-ci doivent provenir autant des journaux spécialisés ou locaux que des quotidiens nationaux. Nous ne le répéterons jamais assez : la diversité de l’information est aujourd’hui en jeu, ce qui compromet la capacité de la population à être bien informée afin de prendre part aux débats de société. »

La FNC-CSN propose depuis longtemps l’idée de donner un crédit d’impôt sur la masse salariale des médias écrits, puisqu’il s’agit d’un secteur névralgique et important pour l’ensemble de la société. Une mesure qu’appuie également la FPJQ. Ces mesures auraient permis de freiner la saignée que vivent les salles de presse au pays, le temps que l’industrie se restructure pour assurer sa pérennité.

Finalement, l’idée d’encourager la philanthropie pour appuyer les médias locaux à but non lucratif est intéressante, mais il s’agit d’une goutte d’eau dans l’océan. Les philanthropes canadiens sont déjà extrêmement sollicités et leur apport ne peut être qu’aléatoire, sans compter que les choix des grands donateurs sont rarement désintéressés. Si le gouvernement pense diminuer ainsi la mainmise des milliardaires et des grandes familles sur les médias en introduisant de telles mesures, il risque d’être déçu. Les deux organisations revendiquent plutôt des mesures variées et structurantes pour l’ensemble des médias canadiens.