Les syndicats affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) seront nombreux à négocier leurs conditions de travail au cours de la prochaine année. En tout, 926 unités d’accréditations syndicales regroupant environ 53 000 travailleuses et travailleurs procéderont au renouvellement de leur convention collective en 2018.

À ce nombre s’ajoutent les 25 syndicats du réseau de la santé et des services sociaux, représentant 80 153 membres, qui ont entrepris la négociation des 26 matières locales de leur convention collective. Ils sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) ou à la Fédération des professionnèles (FP–CSN).

FSSS–CSN

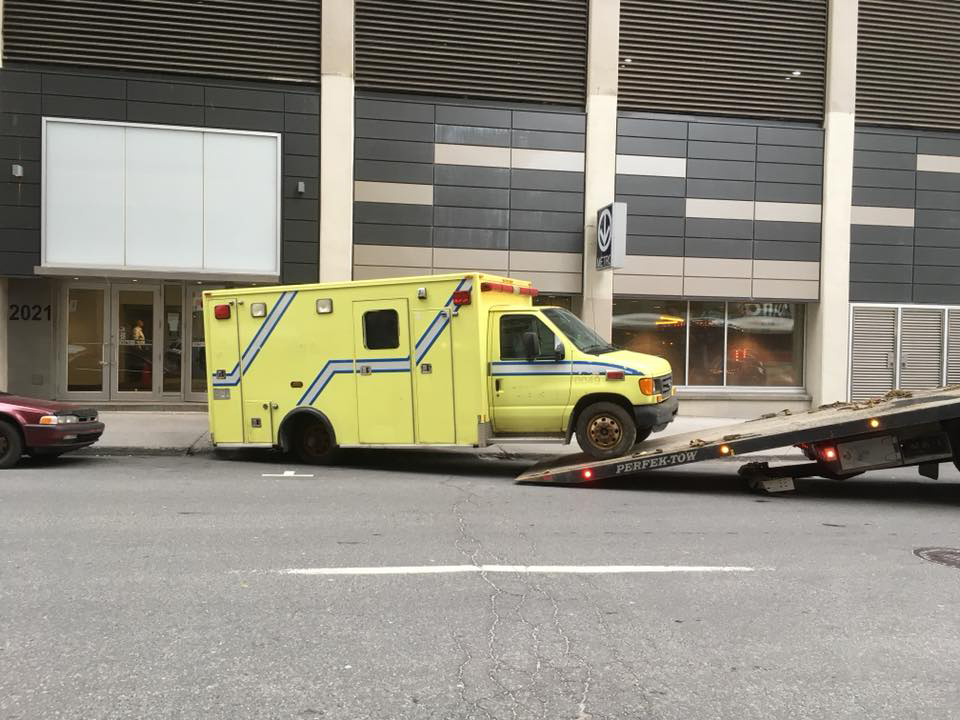

À la FSSS–CSN, les syndicats présents dans plus de 360 centres de la petite enfance à travers le Québec, et regroupant quelque 11 500 travailleuses, tenteront de conclure leurs négociations locales. La négociation se poursuivra aussi chez le personnel préhospitalier d’une trentaine d’unités d’accréditations syndicales représentant pas moins de 1500 travailleuses et travailleurs. Il en est de même d’une vingtaine de centres d’hébergement privés (CHP), réunis dans des négociations coordonnées, et d’autres établissements communautaires.

FIM–CSN

À la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM–CSN), près de 5600 travailleuses et travailleurs, membres de 82 syndicats — Kronos, Fonderie Noranda, Velan, Garant, Aciers Forgés et GD Valleyfield —, poursuivront ou entreprendront une négociation au cours des prochaines semaines. En outre, deux négociations coordonnées (sylviculture et SOPFEU) se dérouleront.

FEESP–CSN

Du côté de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN), c’est plus de 268 syndicats regroupant 19 490 travailleuses et travailleurs, qui renouvelleront leurs conventions collectives. De ce nombre, notons le syndicat des 5500 employé-es de magasin et de bureau de la SAQ (SEMB-SAQ–CSN), celui des 2500 travailleuses et travailleurs d’entretien de la Société de transport de Montréal, membres du Syndicat de transport de Montréal (CSN), les 38 syndicats regroupant quelque 1200 conductrices et conducteurs d’autobus scolaire et les sept syndicats qui réunissent les 2200 membres de la CSN dans les quatre casinos québécois.

FNEEQ–CSN

À la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ–CSN), 23 syndicats sont actuellement en négociation, soit 15 dans les établissements d’enseignement privé qui représentent 1480 membres, et huit dans les universités, pour 6174 membres. Parmi ces derniers, notons celui de l’Université du Québec en Outaouais, qui a en poche un mandat de grève, et les quelque 180 tutrices et tuteurs de l’Université Téluq sur qui pèse la menace de mises à pied massives.

FP–CSN

Les 250 professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO–CSN), qui poursuivent leur négociation depuis l’an dernier, ont aussi voté pour la grève générale. Ces derniers sont affiliés à la Fédération des professionnèles (FP–CSN), tout comme les 200 sages-femmes du Québec, qui tentent d’obtenir une entente depuis deux ans. À la FP–CSN, les membres du syndicat de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et ceux du Groupe Vétéri Médic poursuivent les pourparlers. Le syndicat des professeurs de l’UQAM et celui des professionnels de l’Université Concordia entameront également leurs négociations au cours de l’année.

FC–CSN

Cinquante et un syndicats de la Fédération du commerce (FC–CSN) négocieront aussi leurs contrats de travail au cours des prochaines semaines. Ils regroupent quelque 2500 travailleuses et travailleurs, dont plus de 500 œuvrent chez Desjardins.

FNC–CSN

À la Fédération nationale des communications (FNC–CSN), 56 syndicats représentant près de 4542 membres entreprendront ou poursuivront leurs négociations, dont les quatre de La Presse et celui des 3000 travailleuses et travailleurs de Radio-Canada.