Une analyse des budgets des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, menée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), conclut que le sous-financement est beaucoup plus important que ce que le gouvernement laisse croire. L’analyse démontre l’existence de coupes nettes dans plusieurs secteurs pourtant identifiés comme des priorités par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). « Cette situation est plus inquiétante que jamais, selon le président de la CSN, Jacques Létourneau. Nous demandons au gouvernement de prendre acte des effets désastreux de l’austérité sur le réseau et de profiter du prochain budget pour réinvestir massivement afin de répondre adéquatement aux besoins de la population. »

Un sous-financement qui accélère le démantèlement du réseau public de santé et de services sociaux

Ayant pour objectif de répondre aux nombreux témoignages préoccupants de salarié-es du réseau, la CSN a étudié les données sur le financement des établissements du réseau. Elle constate que pour la seule période de 2010 à 2014, il aurait fallu investir près d’un milliard de dollars de plus pour pallier aux seuls effets de l’inflation et de la croissance de la population. Depuis 2014, la situation s’est aggravée, alors que le taux de croissance de financement est encore plus faible. Cette analyse démontre que nous investissons aujourd’hui autant par habitant qu’il y a 10 ans. De 2010 à 2014 seulement, en neutralisant l’effet de l’inflation, le financement des établissements est passé de 1357,20$ par habitant à 1238,80$, un recul de 9%. Depuis une décennie, les établissements disposent chaque année de moins en moins de moyens pour dispenser des services à une population de plus en plus nombreuse et vieillissante, ce qui est insoutenable.

« Depuis 2011, les établissements de la santé et des services sociaux n’ont plus les moyens de maintenir le même niveau de services à la population. Ce que le gouvernement appelle “mesures d’optimisation”, une façon de désigner des coupes, n’est donc que la pointe de l’iceberg. Nous devons prendre conscience de l’ampleur du sous-financement de notre réseau. Derrière les faibles taux de croissance du financement des établissements se cachent un manque à gagner considérable qui se traduit par d’importantes coupes de services, dont les effets sont cumulatifs d’une année à l’autre. Le réseau est en crise. Les salarié-es du réseau le savent, la population le sait, et en examinant les données budgétaires, on comprend pourquoi. Ce goulot d’étranglement entraîne une accélération de la privatisation et un abandon progressif de la mission sociale du réseau », lance Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Des coupes nettes dans les services du Grand Montréal

L’analyse des budgets des établissements de la région métropolitaine de Montréal démontre hors de tout doute l’impact du sous-financement sur les services à la population. Alors que le MSSS se donne plusieurs objectifs pour améliorer l’offre de services, ce sous-financement entraîne des coupes nettes directement dans ces cibles.

Dans le Grand Montréal, le portrait est alarmant, les établissements ayant par exemple pris la décision de couper cette année :

- Près de 9 millions de dollars en prévention et en santé publique;

- Plus de 10 millions de dollars dans les soins et services aux jeunes et aux jeunes en difficulté;

- Près de 25 millions de dollars en santé mentale;

- Plus de 83 millions $ dans divers soins et services destinés à l’ensemble de la population tels les urgences, blocs opératoires, unités de médecine, oncologie, hématologie, etc.;

- Près de 20 millions $ de soins et services aux personnes en perte d’autonomie;

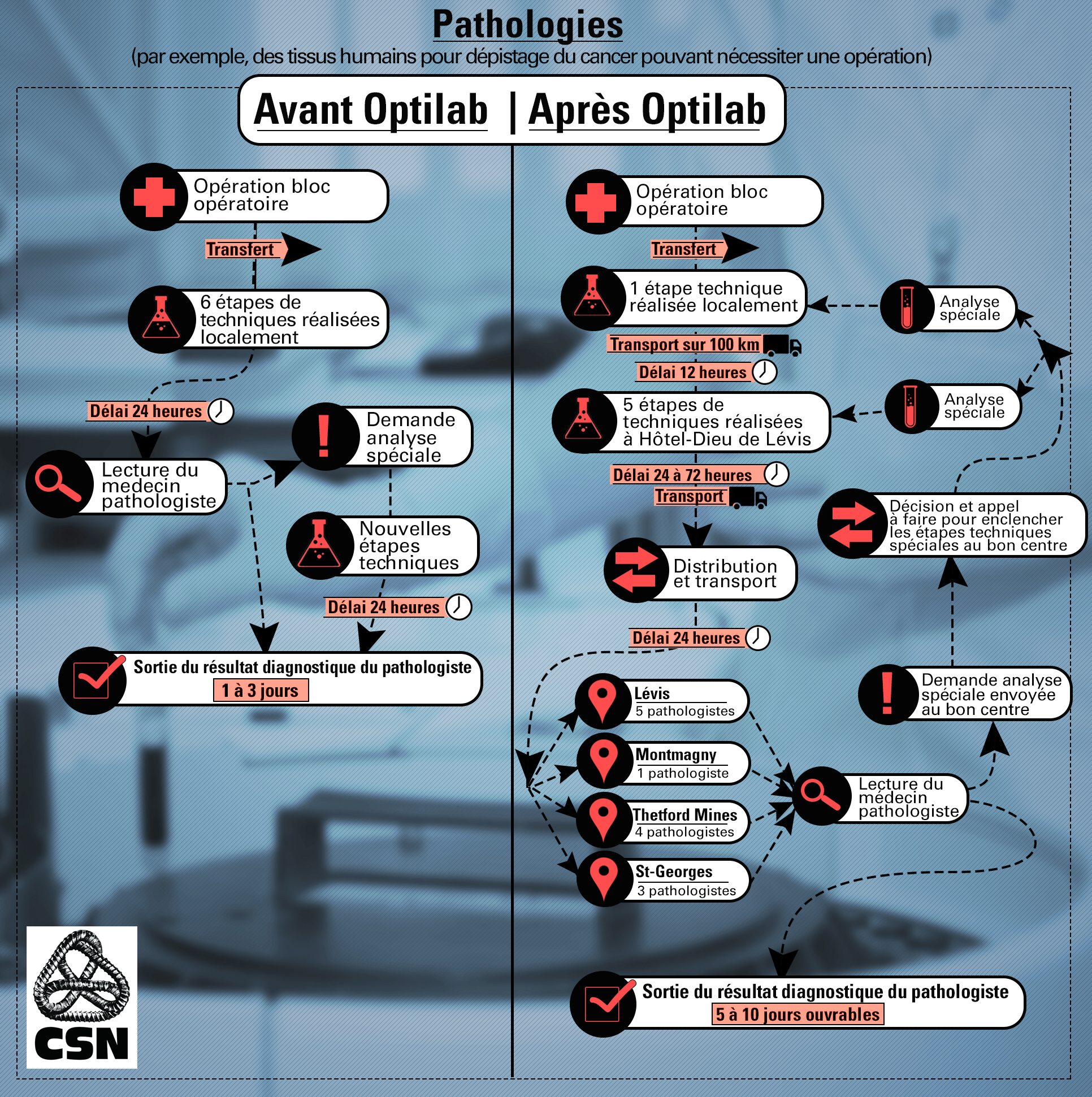

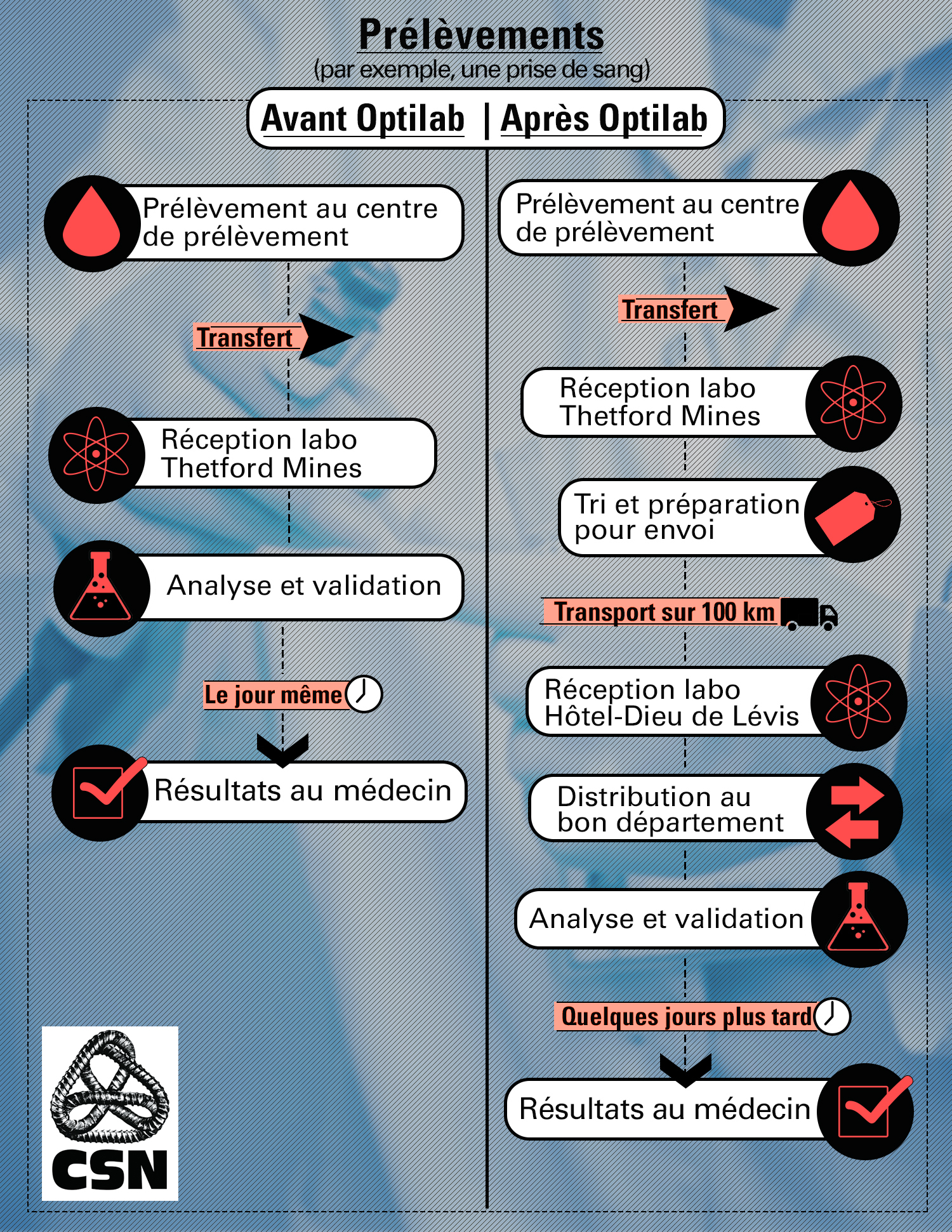

- Plus de 14 millions $ dans les laboratoires;

- Plus de 14 millions $ dans le soutien à domicile;

- Plus de 4,5 millions $ en soins et services professionnels.

« Pour le grand Montréal, nous avons repéré pour plus de 217 millions $ de coupes dans des services. Quel est l’impact sur la population? C’est une véritable bombe à retardement! Les problèmes de santé que nous ne sommes pas en mesure de traiter efficacement aujourd’hui ne vont pas disparaître! Qu’adviendra-t-il des aîné-es qu’on ne parvient plus à soigner, des jeunes en difficulté qui ne recevront pas de services et des personnes qui ont besoin de soins de santé mentale? C’est d’abord aux sans-voix que ce sous-financement s’attaque. Mais est-ce vraiment dans le type de société que nous voulons vivre? », poursuit la vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), Nancy Corriveau.

Une hypocrisie qui mène à l’abandon de la population

Le MSSS a établi ses objectifs pour la période 2015-2020. Chaque année, il signe avec chaque établissement une entente de gestion et d’imputabilité où les parties s’engagent à ne pas couper dans les services et à réaliser les objectifs du MSSS. L’analyse des budgets démontre pourtant que c’est tout le contraire qui se produit, ce qui met en lumière toute l’hypocrisie qui règne dans la gestion du réseau. Pour la CSN, le silence, voire la complaisance entre les directions d’établissement et le MSSS ne sert que la vision du gouvernement qui favorise le démantèlement des services au bénéfice de la privatisation.

« On a bien beau se donner les meilleurs objectifs, on continue d’année en année à sous-financer le réseau, ce qui rend impossible l’atteinte des objectifs. Le ministre Barrette se défendra certainement en tentant de faire croire à la population que nous sommes alarmistes. Ce sont pourtant les données des budgets provenant du ministère qui démontrent l’état extrêmement préoccupant de la situation. C’est une arnaque érigée en système! On constate dans tous les établissements un alourdissement de la charge de travail dans toutes les catégories d’emplois. Si nous voulons commencer à réparer les erreurs des dernières années, il est temps d’agir sur le financement du réseau : entre autres en révisant le mode de rémunération des médecins, en agissant sur le coût des médicaments, sur le surdiagnostic et en favorisant l’interdisciplinarité des équipes. Le gouvernement Couillard dispose des surplus budgétaires pour permettre un réinvestissement massif dans les services publics. C’est ce que nous exigeons du prochain budget », de conclure Jacques Létourneau, président de la CSN.