Avec ses mesures d’austérité qui étouffent la création d’emplois et le développement régional, le gouvernement Couillard n’est pas parti pour respecter son engagement de créer 250 000 emplois d’ici la fin de son mandat. Un changement de cap s’impose.

Le 26 septembre dernier, le premier ministre Couillard, escorté de sa ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade, et de la ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, annonçait en grande pompe le lancement d’une tournée régionale pour sensibiliser les entreprises du secteur manufacturier à la disponibilité d’un fonds d’investissement pour la modernisation de leur équipement.

Le gouvernement veut ainsi rappeler aux entreprises du secteur manufacturier qu’une enveloppe de 700 millions de dollars a été mise à leur disposition pour les aider dans leur démarche de modernisation. Si l’on ajoute à ce montant les 230 millions prévus dans le dernier budget pour soutenir l’industrie forestière, c’est près d’un milliard de dollars qui pourraient être consacrés au secteur manufacturier.

Depuis 2012, la CSN réclame des gouvernements qu’ils interviennent de manière soutenue pour aider au développement du secteur manufacturier. À ses yeux, il est primordial que le Québec se dote d’une politique industrielle englobante et structurante.

Sombre tableau

Lorsque les instances de la CSN ont eu à se prononcer sur les fondements d’une politique industrielle, le secteur manufacturier québécois vivait des moments difficiles. À l’instar de ce qui se passait dans de nombreux pays occidentaux, et cela, depuis le début du 21e siècle, notre secteur manufacturier connaissait une période de déclin. Alors qu’il a déjà correspondu à près de 21 % du PIB, il en représente aujourd’hui tout juste 14 %. C’est plus de 160 000 emplois qui ont été perdus depuis 2002, portant le nombre d’emplois du secteur manufacturier à 490 000 en 2013.

Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer cette réalité : la hausse du taux de change et le boom pétrolier albertain, la concurrence de pays où la main-d’œuvre est meilleur marché, les changements technologiques et l’échelle de production, le recours à la sous-traitance, et la crise économique. Tous ces facteurs illustrent l’ampleur des défis auxquels a été confronté le secteur manufacturier. Au premier chef, ce sont les travailleuses et les travailleurs qui ont écopé.

Une vision globale plutôt qu’une approche à la pièce

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a préféré laisser aller le marché, ne se limitant qu’à quelques interventions éparses qui ne réussissaient pas à stimuler le secteur manufacturier. Il est évident qu’à ses yeux, le développement économique est l’affaire du secteur privé et que le rôle de l’État reste circonscrit à quelques incitations financières ou quelques mesures à peine plus encadrantes. Toutefois, pour la CSN, il en est tout autrement, puisqu’il est clair que « dans le secteur manufacturier, le laisser-faire ne peut mener qu’au déclin observé depuis une décennie ».

Au cours des dernières années, les entreprises ont vu leurs charges fiscales considérablement diminuées. Ces réformes qui les ont avantagées, ont-elles amélioré l’économie du Québec ? Non, bien sûr. Cette stratégie néolibérale n’a pas eu d’effets significatifs sur la croissance ni sur la productivité des entreprises. Ces dernières ont plutôt agi pour satisfaire l’appétit des actionnaires.

Que l’on parle des mesures pour lesquelles le gouvernement a entamé sa récente tournée régionale, des interventions en foresterie, du fameux Plan Nord ou encore de sa politique énergétique, toutes ces initiatives semblent dispersées et manquer de cohérence. Or, selon la CSN, il est impératif que « l’État doive aussi chercher à structurer le développement économique sur son territoire et, pour cela, il doit assumer un rôle central dans la coordination et la planification stratégique du développement économique ».

L’intervention soutenue de l’État serait non seulement structurante pour le secteur manufacturier, mais elle permettrait de déterminer les grands axes autour desquels devrait s’organiser ce développement, comme la transition vers une économie verte ou encore la création de créneaux d’excellence.

Un manque de cohérence lourd de conséquences

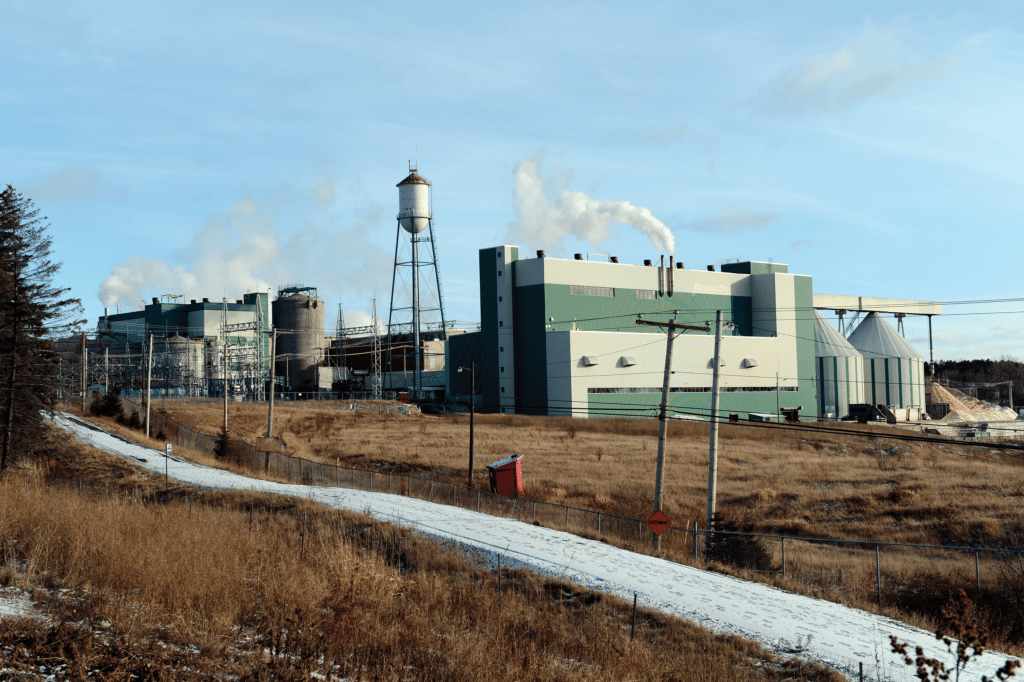

L’actualité des dernières semaines a permis de faire ressortir deux secteurs industriels qui illustrent bien les conséquences de l’absence d’une politique industrielle globale. Ces deux secteurs, l’éolien et la foresterie, sont au cœur des défis posés par la nécessité d’une transition vers une économie verte et du développement de créneaux d’excellence.

Photo : Benoit Aquin

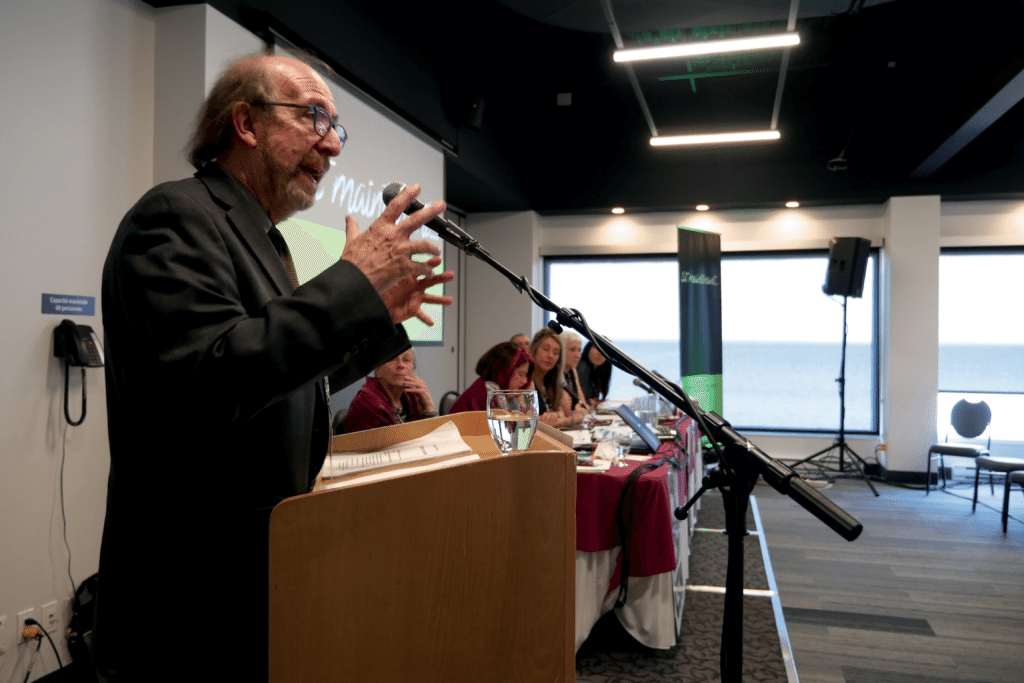

L’adoption en grande pompe par le gouvernement Couillard d’une politique énergétique pouvait laisser penser que le Québec avait la volonté de développer le secteur des énergies renouvelables en favorisant l’émergence d’une expertise nous permettant de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. « Malheureusement, la politique énergétique n’est pas assez vigoureuse pour soutenir le secteur éolien, le gouvernement ne prépare pas assez l’avenir dans ce secteur. On remet son développement à plus tard, au risque de perdre une expertise qui s’est développée dans les dernières années », soutient Alain Lampron, président de la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM–CSN). Les conséquences pourraient être très préjudiciables au Québec, qui s’est constitué au fil des ans une expertise de pointe dans le secteur éolien.

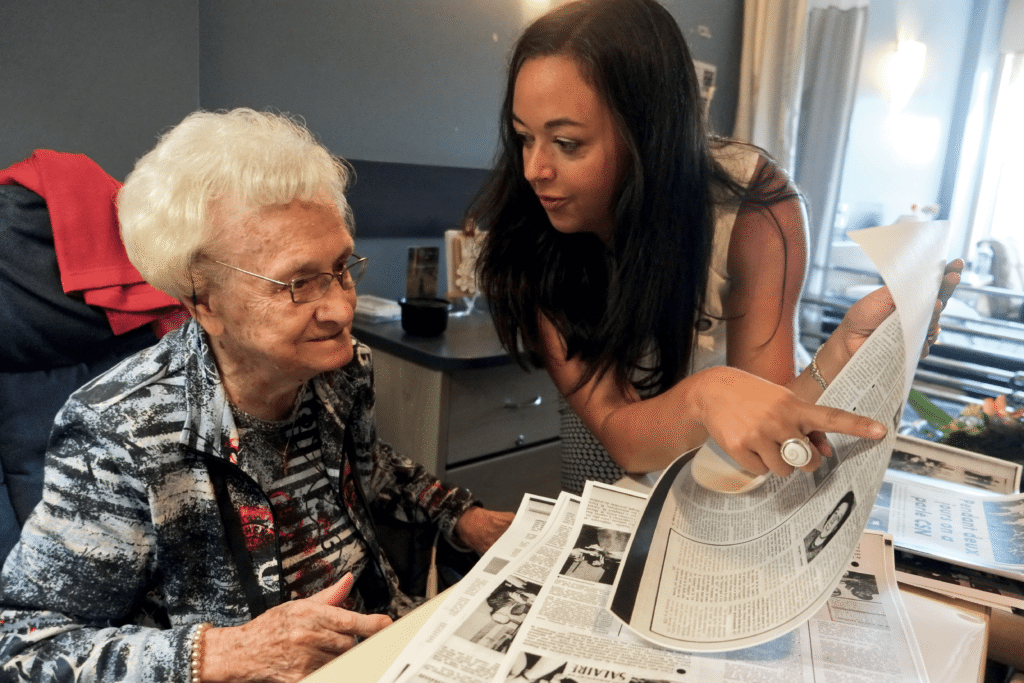

Alors que le secteur éolien est en plein essor, il en va autrement pour la foresterie qui doit lutter contre une conjoncture qui lui est défavorable. La menace potentielle d’une surtaxe sur le bois canadien fait craindre une reprise de la crise du bois d’œuvre alors que le secteur du papier accuse un déclin structurel, notamment causé par les nouvelles technologies de l’information. Là encore, le gouvernement intervient à la pièce, entre autres par l’octroi d’un fonds de 200 millions de dollars qui devrait permettre à l’industrie de se moderniser. Pour Alain Lampron, « l’argent est là pour la forêt, mais il faut inciter les entreprises à faire des demandes. Il faudrait que le gouvernement soit proactif et pas seulement qu’il attende que les projets arrivent des compagnies ».

Il faut dire que le secteur forestier a aussi souffert du faible réinvestissement des entreprises dans la technologie et les nouveaux procédés.

Malgré des interventions gouvernementales dans ces deux secteurs, les effets restent limités. « Il faut que le gouvernement soutienne davantage la recherche et le développement, en assumant un meilleur leadership et en assurant des retombées pour le Québec », soutient le président de la FIM–CSN. Pour lui, il manque « ce grand chapeau qu’est la politique industrielle, qui englobe tout et qui se décline de façon différente d’un secteur à l’autre afin de bien cerner le contexte de chacun ».

Et Ottawa dans tout ça ?

Bien que la politique industrielle soit une responsabilité du Québec, le gouvernement fédéral a également son rôle à jouer, particulièrement en ce qui a trait aux chantiers navals. Là encore, le manque de cohérence des politiques gouvernementales est patent. « Les plans du gouvernement québécois en la matière axent beaucoup trop sur le développement du tourisme, c’est ce que Québec, mais aussi Ottawa qui accorde d’importants contrats, doit corriger impérativement, poursuit Alain Lampron. C’est nécessaire pour que le Québec retrouve son expertise, notamment pour les chantiers navals qui ont été mis de côté au cours des dernières années. »

Soutenir et permettre le développement manufacturier par une politique industrielle offensive, c’est le pari que fait la CSN. Réalisée en 2012, cette réflexion ne perd pas de sa nécessité alors que les interventions gouvernementales éparses montrent leurs limites. D’ailleurs, la CSN va lancer une nouvelle tournée afin de sensibiliser les différents paliers de gouvernements à la nécessité d’une politique industrielle. Encore aujourd’hui, « des occasions se dessinent pour une industrie du 21e siècle, porteuse de progrès économique et social, et qui ancre son futur dans un nouveau mode de développement durable ».