C’est sous l’impulsion du mouvement syndical, notamment celle des ouvrières et des ouvriers du secteur privé, que s’est mis en place au Québec un système public où les citoyens ont dorénavant droit à des services en fonction de leurs besoins, sans égard à leur situation financière familiale, ce que seuls leurs patrons pouvaient jusqu’alors se payer. Cet acquis précieux est en danger.

C’est pourquoi, fin mai, la CSN lançait une vaste campagne : Ma place en santé, j’y tiens. Certes, le gouvernement libéral de Philippe Couillard n’est pas le premier à appliquer au réseau une médecine de cheval néolibérale. Toutefois, par son ampleur et par son opacité, la réforme pilotée par le Dr Gaétan Barrette, plus que jamais, ouvre la voie à un système à deux vitesses. Ce sont les fondements mêmes de notre réseau public qui sont menacés.

Ainsi, la CSN entend bien démontrer au cours des prochains mois qu’il est totalement faux de prétendre, comme le fait le gouvernement, que sa réforme améliore les services et qu’elle renforce le réseau. C’est bien le contraire. Et ce qui est inacceptable, par-dessus tout, c’est que ce démantèlement s’opère sans débat public : le gouvernement n’en a certainement pas le mandat!

Le 19 mai, à Trois-Rivières, des militants du Cœur-du-Québec ont manifesté pour la sauvegarde de notre réseau de santé et de services sociaux. | Photo : Thierry Charland

Des attaques concertées

Ces deux dernières années, les attaques ont été nombreuses et elles visent toutes les sphères du réseau. Les choix du gouvernement libéral posent des enjeux cruciaux. En voici quelques exemples.

CLSC • Les CLSC devraient être tout désignés pour améliorer l’accès à des services de proximité, puisqu’ils existent déjà sur tout le territoire et qu’ils fonctionnent en interdisciplinarité, c’est-à-dire que les professionnel-les de divers horizons travaillent en équipe pour répondre aux besoins de la population. Le gouvernement a plutôt choisi de créer une cinquantaine de supercliniques privées subventionnées et dirigées exclusivement par des médecins. De plus, il finance directement le déménagement de ressources professionnelles des CLSC vers les groupes de médecine de famille, des cliniques à but lucratif. Faudra-t-il être inscrit à un GMF pour obtenir les services auparavant offerts au CLSC ? Faudra-t-il consulter un médecin pour être référé à une travailleuse sociale ? Ces questions et plusieurs autres sont sans réponse à l’heure actuelle et inquiètent.

Laboratoires • Actuellement, chaque établissement ou presque bénéficie des services d’un laboratoire qui permet au personnel soignant d’obtenir rapidement des analyses sanguines ou autres. Ces services, essentiels, sont donc disponibles dans toutes les communautés sur l’ensemble du territoire. Or, le gouvernement, pour des raisons budgétaires, et ce, sans preuve d’économies à la clé, a décidé de procéder à un regroupement des laboratoires, par région.

Les risques d’erreurs et liés à la sécurité sont nombreux : certains cas ont déjà été recensés dans les médias bien que le processus débute à peine. Dans le milieu, on considère qu’un échantillon doit être analysé dans un délai de deux heures, ce qui sera la plupart du temps impossible.

Soins à domicile • L’État se désengage des soins à domicile. Des entreprises d’économie sociale sont appelées à prendre la place du personnel du secteur public, bien formé au soutien à domicile et expérimenté dans le domaine. La pression se fait également sentir du côté du personnel professionnel qui, faute des ressources, assiste impuissant à l’allongement des listes d’attente tout en sachant fort bien que la conséquence directe sera une dégradation de l’état de santé de leurs bénéficiaires.

Réadaptation • Dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement (CRDITED), la poursuite de transferts massifs de résidentes et de résidents vers des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) pourrait reprendre. En 2011, la CSN avait obtenu un moratoire sur ces transferts, en faisant valoir que la mission des RI-RTF — maintenir et intégrer les usagères et usagers dans leur communauté — est très différente de celle des CRDITED, seuls établissements véritablement en mesure d’offrir les services spécialisés nécessaires à la réadaptation.

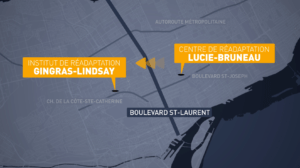

En réadaptation physique et en dépendance, les compressions budgétaires ont entraîné un fort alourdissement de la tâche chez les professionnel-les. Orthophonistes, physiothérapeutes et psychologues, entre autres, voient les listes d’attente s’allonger et les cas s’alourdir.

Centres jeunesse • En quatre ans, les Centres jeunesse ont subi des compressions de 50 millions de dollars. De plus en plus de jeunes sont livrés à eux-mêmes ou placés trop tard en centre jeunesse. Le traitement des demandes est ralenti. Les cas moins urgents, comme la négligence ou les mauvais traitements psychologiques, sont délaissés, afin de pouvoir traiter tous les cas prioritaires, avec moins de ressources qu’avant. Dans plusieurs centres, on n’est plus en mesure d’assurer les interventions de groupe comme celles sur les habiletés parentales ou encore le soutien aux parents de jeunes toxicomanes.

Frais accessoires • Les frais accessoires, bien qu’illégaux selon la loi canadienne, ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c’est la volonté du Dr Barrette de légaliser ces frais que des médecins peuvent facturer lors de consultations, en plus de ce qu’ils reçoivent du régime public. Tout récemment, le ministre faisait volte-face et promettait d’abolir les frais accessoires en profitant des négociations actuellement en cours avec les représentants des médecins… À suivre.

Les structures mammouths • En fusionnant tous les établissements du Québec, de toutes les missions, en quelques mégaétablissements, le gouvernement nuit aux communautés éloignées qui ne sont plus représentées dans les conseils d’administration. Tous les services d’une région sont maintenant centralisés autour d’un hôpital. La réforme donne encore plus de pouvoirs aux médecins. Le ministre Barrette va plus loin dans sa quête du contrôle absolu en abolissant le poste de Commissaire à la santé et au bien-être qui a un rôle de chien de garde complètement indépendant du ministère.

Santé publique • La santé publique a été fortement mise à mal par les compressions budgétaires. À la suite de la réforme, il n’y a plus d’organisme régional dédié à la santé publique. Il est à craindre que la santé publique écope, surtout que le travail qui y est associé est souvent accompli dans l’ombre. Et pourtant, comme société, nous gagnons quand le tabagisme recule, quand la violence faite aux femmes diminue, quand des mesures de prévention font diminuer le nombre de chutes des personnes aînées.

Effritement du secteur public

Ce ne sont que quelques exemples, car force est d’admettre que, globalement, le gouvernement a un fort préjugé favorable envers le secteur privé. Les services auxiliaires et administratifs, notamment, sont dans la ligne de mire de celles et ceux qui y voient des occasions d’affaires. La CSN sera là pour les défendre, comme elle a su stopper la privatisation des services de buanderie de Lanaudière et de Québec.

Enfin, ces privatisations vont de pair avec une pression croissante imposée aux salarié-es du réseau public. Dans toutes les catégories de personnel, les surcharges de travail et la dégradation des conditions de travail rendent la tâche encore plus difficile. Les bilans d’accidents de travail et de cas de lésions psychologiques s’alourdissent chaque année dans de nombreux titres d’emploi du réseau public.